| 国際法からみた便衣兵の処罰 総目次 |

| 1.はじめに 2.研究者の議論 3.便衣兵とは何か 4.便衣兵の法的性質 5.戦争犯罪人の処罰方法 6.戦争犯罪の処罰に裁判を実施した事例 7.無裁判処罰を違法とした判例 8.まとめ 9.参考文献 |

南京事件の研究者の間では、この日本軍による便衣兵の殺害について違法か合法かで議論がある。主要な研究者の見解を紹介しよう。

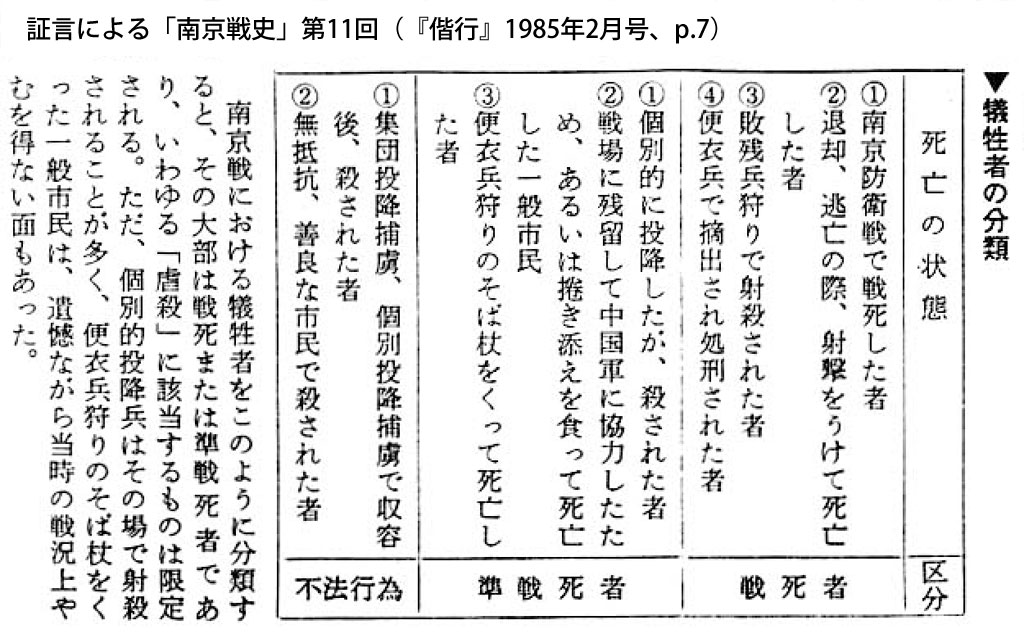

「証言による「南京戦史」」

旧陸軍将校の親睦団体である偕行社、その機関紙『偕行』で1984年4月から1985年5月まで連載された「証言による「南京戦史」」では、便衣兵の処刑を「戦死者」「準戦死者」と区分けし、「虐殺」に該当しないと述べている。南京事件における「虐殺」とは国際法違反行為を意味することから考えれば、便衣兵の処刑は合法だったということになる。

『南京戦史』

『南京戦史』

『南京戦史』南京戦史編集委員会 偕行社 p.p.358-359

以上、唐衛戍軍戦闘詳報を主にし、一部我が軍の情報及び第三国情報で補足した中国軍戦死者数、渡江成功者数、突囲成功者数の総合推定は次のとおりである。

(一)、戦死者推定数

約二万九千人

この数字は戦傷兵(後送され城内にあった)の死亡を含んでいないので、これら推定約一千を加えると約三万人である。

(二)、渡江成功者推定数

約一万五千人

(三)、陸路突囲成功者推定数

約三千人

これら(一)、(二)、(三)の総計は約四万七千人である。

(略)

したがって、南京衛戍軍の推定総兵力六~七万から前記四万八千を差し引いた差数一万二千~二万二千の大部分は、十三日以降、南京城外、城内(難民区を含む)において我が軍の捕虜となったものや、摘出逮捕された敗残兵、便衣兵の数であろう。

『南京戦史』は、先に提示した「証言による「南京戦史」」に「新しい資料を加えて改訂したものをいわゆるタタキ台とし、それを委員会の全員が次々に現れた第一次資料を採りいれて」編纂した南京戦の叙述である。(同書「はじめに」より)。

本書では、便衣兵への対応の適否について明確な記述がない。上掲の文章にしても、南京戦に参加した中国軍の行方を推定したものであり、導き出した「一万二千~二万二千」という数字は「捕虜となったものや、摘出逮捕された敗残兵、便衣兵の数」を含めた数にすぎない。

便衣兵の処刑を虐殺ではないとした「証言による「南京戦史」」からは、解釈が変化したことが分かる。

東中野修道氏

東中野修道『再現 南京戦』

東中野修道『再現 南京戦』草思社、2007年

「唐生智司令官が逃亡したこと、中国兵が軍服を脱ぎ捨てていたこと、公然と武器を携帯していなかったことから、南京の中国兵は不法戦闘員であり捕虜にはなり得なかったことは、明々白々であった。」p.343

「三四〇頁の表でも見たように、不法戦闘員は拘束されても戦争捕虜(俘虜、POW)としては扱われず、彼らにはいかなる権利もなかった。そもそも捕虜とはなり得ない不法戦闘員を捕虜と位置づけることが、戦時国際法上致命的な誤ちであった。そしてまた裁判とは、判断上何らかの留保があるときにおこなわれる審理であって、助命などの権利はまったく問題外となった不法戦闘員にたいして、捕虜となり得るかどうかの判定をおこなう裁判は不用であった。」p.345

亜細亜大学教授 東中野修道氏は、田中正明氏や板倉由明氏などと比べて後発の南京事件否定論者であり、後発であった為かその唱える理論は先鋭化するきらいが見られる。

南京事件における便衣兵を「不法戦闘員」と定義し、「裁判は不用であった」と明言している。

秦郁彦氏

秦郁彦『南京事件 増補版』

秦郁彦『南京事件 増補版』(中央公論新社、2007年)

便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在だが、だからと言って一般市民と区分する手続きを経ないで処刑してしまっては言いわけができない。しかも舞台は一国の首都であり、外交団が駐留する国際都市である。捕虜の処刑もそうだが、日本軍がまねごとにせよ、一切の法手続きを省略したのは理解に苦しむ。(p.193)

当時の国際法専門家の見解では、立作太郎が前者、信夫淳平が後者に近いが、情状を考慮する余地はあるとしても、「全然審問を行はずして処罰をなすことは、現時の国際法規上禁ぜらるる所」(立『戦時国際法論』一九三一)と解釈するのが妥当かと思われる。(p.315)

秦郁彦氏は、拓植大学・千葉大学・日本大学などで教授を務めた歴史学者だが、南京事件の研究者としては虐殺数の推定規模から「中間派」などと呼ばれることもある。

秦氏によれば、「便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず」としながらも、「一般市民と区分する手続きを経ないで処刑」したことを批判する。

本書が2007年に増補版として刊行された際の増補部分でも、戦時国際法学者である立作太郎の見解を引いて同様の解釈を維持している。

吉田裕氏

吉田裕「国際法の解釈で事件を正当化できるか」

南京事件調査研究会編『南京大虐殺否定論13のウソ 新装版』(柏書房、2012年)

「さらに、本来の意味での「便衣兵」が南京に存在したと仮定しても、その殺害を正当化するのは、国際法上も困難である。確かに、当時の国際法の下では、「便衣兵」による戦闘行動は、「戦時重罪」にあたるとされてきたが、前述したように、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きを必要とした。」p.166

「実際に敵対行為を行なう「現行犯者」に対して、「正当防衛」のために反撃する場合を除けば(信夫淳平『上海戦と国際法』丸善、一九三二年)、「便衣兵」の処刑には軍律裁判の手続きが不可欠とされていたのである。」p.167

吉田裕氏は一橋大学の教授で、日本近代軍事史、日本近代政治史を専攻する歴史学者である。

吉田氏によれば、便衣兵の処刑には「軍事裁判(軍律法廷)の手続きを必要とした」「軍律裁判の手続きが不可欠とされていた」という。

見解に割れる否定派

以上、南京事件の便衣兵殺害について違法か合法か研究者の見解を見てきた。「証言による「南京戦史」」や東中野氏は合法、秦氏や吉田氏は違法と判断している。南京事件論争において、前者は否定派、秦氏は中間派、吉田氏は虐殺派(史実派)と呼ばれることがあるが、この論点については、否定派の中でも意見が割れているようである。

例えば、東中野氏は『再現 南京戦』で、便衣兵殺害に関する研究者の意見を紹介しているが、そのうち否定派と目される3人の意見を次のように紹介している。

東中野修道『再現 南京戦』

東中野修道『再現 南京戦』草思社、2007年 p.343-344

①北村稔『「南京事件」の探求』、平成十三年、一〇一頁。

《筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文運用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は「虐殺派」優位のうちに展開している》(傍点筆者)

②中村粲「敵兵への武士道」(『興亜観音』第二十四号、平成十八年)

《軍司令官には無断で万余の捕虜が銃刺殺された。それを「便衣の兵は交戦法規違反である」と強弁してはならず、率直に(それは)戦時国際法違反であり、何より武士道に悖る行為であったことを認めねばならぬ》

③原剛(「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」、平成十一年、八、九頁)

《まぼろし派の人は、捕虜など揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長としての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきものであって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない》(傍点筆者)

また、秦氏はこの論点について、月刊誌『諸君!』のアンケートのコメントとして論者の見解を紹介しているが、その中から否定派と目される2例を引用する。

秦郁彦『南京事件 増補版』

秦郁彦『南京事件 増補版』(中央公論新社、2007年)p.314

「残敵掃蕩戦で……戦闘の延長」(阿羅健一)

「交戦者としての特権を失うのは事実でしょうが、捕虜でなければ、必ず殺されるというわけでもないはず」(松本健一)

このように見ていくと、否定派の中でも便衣兵殺害を合法とするのは、「証言による「南京戦史」」、東中野氏、阿羅氏の3者であり、他方、北村氏、中村氏、原氏、松本氏は違法と判断していることが分かる。南京事件研究者全体でも見ると、便衣兵殺害合法説を唱えるのは少数派であること言えるだろう。

| 01 はじめに[前ページ] | 02 研究者の議論 | [次ページ]03 便衣兵とは何か |

コメント