事後的に制定された空襲軍律への批判

幣サイトWP『南京事件資料集』で「昭和二十年十二月 敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 俘虜関係調査部」を掲載した。本資料は、戦後、戦犯裁判の対策として、捕虜関係調査部がまとめたレポート群の一つだ。捕獲したドーリットル空襲の米軍機搭乗員を処罰する為に制定された「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」(以後「空襲軍律」と略記する)について、戦時国際法を専攻する学者に意見を聴取した文書である。

昭和17年4月に行われた米軍による初めての本土空襲であるドーリットル空襲では、死者87名、負傷者460名以上という損害を出した。この空襲を実行した米軍機は、中国本土の飛行場へ帰還する予定だったが、途中で不時着する機体が複数あり、その際に数名の搭乗員が日本軍の捕虜となった。(参考:wikipediaドーリットル空襲)

参謀本部は、空襲を抑止する目的で厳重な処罰をすることを希望し政府を動かした。ところが、当時の軍事法制では撃墜した米軍機搭乗員の処罰について法整備が不十分だった。その為、捕虜とした米軍搭乗員の処罰を目的とする軍律である「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」を制定した。(詳細は北博昭『軍律法廷』を参照のこと)

本資料は、信夫淳平、前原光雄、水垣進の3名の国際法学者より、空襲軍律について国際法上の適否について検討を行ったものである。

3者の見解はいずれも実際に体験したとも言える事象についての見解でもあり、ここで述べられている多くが非常に興味深いものではあるが、南京事件の議論という観点からすると、全文を紹介するには冗長である。

そこで、この空襲軍律が事後的に制定されたことについて強く批判する信夫の見解を紹介したい。

第二 軍律内容の適否

1、信夫淳平博士(略)

昭和二十年十二月 敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 俘虜関係調査部より

最後に、附則に於て本軍律を施行前の行為に対しとも適用すとのことを規定したる一事は、卑見の最も強く反対せざるを得ざるものなるを遺憾とす。抑■犯行がありし後に於て、しかも被告に対する審理が終りし後に於て(と推測す)、その擬律に関する法規を急に制定し、遡つて之を被告に適用するが如きは、立法の法理及び技術の上より断じて妥当の措置と云ふを得ざるべし。犯人に対する刑事的制裁は、その犯行ありし時の現在有効の法規に照し考量すべきものにして、適用すべき明文が犯行当時に現に無くば、如何なる犯行とても之を処罰するを得ざること法律の初歩的原則なりとす。勿論法律に遡及効を認むる例外はあり。然れども、そは概して既存の法律の解釈又は施行に関するもの、その他特殊の事由ある特別性のものにして、原則的には法律は既往に遡らず、裁判は現行の法文に照して行ふを本体とす。軍律会議とても、この原則より離るるを許されざるべし。米機の行動は明かに戦律犯を構成せる最も憎むべき暴挙なりしは論なきが、さればとて犯行の現時に於て之に適用すへき軍律が存在せずば、如何に獰悪性の犯行なりしとするも、又ために釈放することが如何に残念なりしにもせよ、結局之が釈放するの外なかりしものと信ず。

この卑見は本軍律の立案者及び我が国民の多数者の賛成を得ず別して被害者の父兄眷族よりは怨まるるやも知らざれど、畢竟は開戦後直ちに向後必要の場合に直ちに適用し得る軍律の制定に着手せざりし軍事当局者の不用意に由れる法の不備に基く所の已むを得ざる結果に外ならず。兎に角冷静なる法律眼に照さば、右の附則は不妥当なるを免れざるものに似たり

信夫は、空襲軍律の遡及適用について、「立法の法理及び技術の上」から見て「断じて妥当の措置」ではない批判する。「刑事的制裁」は、「犯行」があった時点で「有効の法規」に照らして判断すべきであり、「適用すべき明文」が犯行当時に存在しないならば、「如何なる犯行」も処罰すべきではない。これは「法律の初歩的原則」だという。

この様な原則は一般的には、「事後法の禁止」・「法の不遡及」と呼ばれ、罪刑法定主義からの要請によるものと言われる。

以上、紹介した信夫淳平による空襲軍律への批判は、法学上解釈としては特段に奇異なものではない。国際法に「法の不遡及」を適用するという主張は、卑近な事例では言うならば、東京裁判での平和に対する罪・人道に対する罪でも叫ばれることである。

中支那方面軍軍律 第1条

南京戦の直前に制定施行された中支那方面軍軍律第1条には次のような条文がある。

中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す〈但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す〉

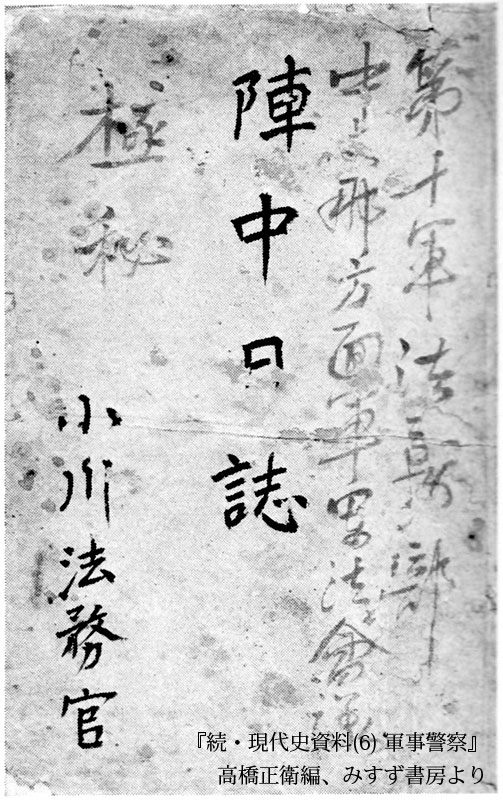

ここに示した中支那方面軍軍律は、高橋正衛編『続・現代史資料6 軍事警察』に掲載されているもので、同書での原典は「中支那方面軍軍法会議陣中日誌」である。この陣中日誌を含め本書に掲載されている資料のいくつかは、小川関治郎(第十軍法務官、中支那方面軍法務官)が残した資料の一部だと思われる(『ある軍法務官の日記』より)。みすず書房の編集部で原本を入手したようで、書影も掲載されている。

『南京戦史資料集1』にも同じく中支那方面軍軍律が掲載されている。ところが、同資料集では、この軍律をどこから引用したのかの記載がない。同じ文面であれば特段の問題はないのだが、同資料集では、先に示した第1条の後段〈〉で括った部分が存在しない。

『続現代史資料』と『南京戦史資料集1』における中支那方面軍軍律第1条の条文に異同がある理由は定かではない。『続現代史資料』では、軍律、審判規則、軍罰令の後に「軍律制定ニ関スル意見」という文が掲載されており、この文書には軍律を制定するにあたって司令部内の部局から寄せられた意見が書かれている。この意見書と軍律との関連性を考慮すると、『続現代史資料』に掲載されている軍律の条文は案文であった可能性が出てくる。

一方、『続現代史資料』に掲載されている「中支那方面軍軍法会議陣中日誌」の構造を確認すると、また違う読み方が出来る。以下、陣中日誌の構造を確認してみよう。

陣中日誌は、『続現代史資料』123~218ページに掲載されている。日誌の記述は、1月4日(1938年)から始まり、1月31日(p.149)で終わる。1月31日の日誌の記述に続けて、149ページから197ページまで軍法会議の判決文が掲載されている。判決期日と件数は次のようになる。

| 第十軍軍法会議判決 | 中支那方面軍軍法会議判決 | ||

| (p.149~p.181) | (p.181~p.193) | ||

| 2月4日 | 5件 | 2月10日 | 4件 |

| 1月24日 | 6件 | 1月22日 | 2件 |

| 1月13日 | 2件 | 1月30日 | 1件 |

| 1月4日 | 4件 | 2月2日 | 1件 |

| 12月25日 | 2件 | 2月6日 | 1件 |

| 12月22日 | 2件 | ||

| 12月3日 | 1件 | ||

以上の判決文掲載の後に、先に述べた中支那方面軍軍律・審判規則・軍罰令、「軍律制定ニ関スル意見」が掲載され、それに続いて軍令や通達が掲載されている。掲載順にタイトルを並べると次のようになる。

- 中方軍令第一号 中支那方面軍軍律 p.194

- 中方軍令第二号 中支那方面軍軍罰令 p.194

- 中方軍令第三号 中支那方面軍軍律審判規則 p.195

- 軍律制定に関する意見 p.195

- 中方軍令第四号 中支那方面軍軍律審判規則中改正の件 p.196

- 中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件 p.196

- 中支那方面軍囚禁場規程 p.197

- 中支那方面軍軍法会議押収物品取扱規則制定の件 p.197

- 戦地に於ける犯罪の予防に就て p.199

- 処理事件概要通報 第一号 p.201

- 第十軍囚禁場規則制定の件 p.206

- 丁集副庶第二十四号 第十軍囚禁場規則中改正の件達 p.206

- 丁集団法務部事務細則制定の件 p.207

- 第十軍軍法会議押収物品取扱規則制定の件 p.210

- 治安工作要領 p.211

- 中方参第一七号 宣撫工作に関する件通牒 p.212

- 中参二密第二八号 軍律実施上注意の件通牒 p.213

- 中支那方面軍軍律配布区分表 p.214

- 軍法会議の裁判管轄区分に関する件 p.217

- 中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件達 p218

- 布告(中文) p.218

以上、『続現代史資料』に掲載されている「中支那方面軍軍法会議陣中日誌」の構造を確認してみたが、陣中日誌は、①日誌、②判決文、③軍令・通達という構造に分かれていることが分かる。

先の記述で、「中支那方面軍軍律」と「軍律制定に関する意見」の関連性から、「中支那方面軍軍律」は案文だった可能性があると述べたが、「陣中日誌」の構造から考えると、両者を直接関連づけて考えるべきではなく、両者は単に「陣中日誌」に添付された資料の一つであると考えるのが妥当だろう。したがって「中支那方面軍軍律」が案文だった可能性は低いと考えられる。

なお、12月1日に制定された中支那方面軍軍律より2ヶ月ほど前に、北支那方面軍でも軍律を制定している(10月5日付)。北支那方面軍軍律と中支那方面軍軍律を比較すると、多少の異同はあるものの条文の構成や文言は似た内容となっており、北支那方面軍軍律を参考に中支那方面軍軍律を作製したであろうことが推測される。また、北支那方面軍軍律には、中支那方面軍軍律第1条後段の条文は存在しない。

中支那方面軍軍律第1条の条文解釈

中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す〈但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す〉

この第1条を普通に読むならば、条文全体では「本軍律」の適用者を指定している。

前段では、軍律の適用者を中国人一般市民と指定している。

後段では、「但し」(前段の補足として)、中国軍人には1907年陸戦条約を「準用する」と述べている。前段で、軍律適用者の指定をしていることから、後段もまた軍律適用者の指定の補足が書かれており、軍律適用者として中国軍人を指定している。その中国軍人の場合は1907年陸戦条約を「準用する」、つまり、1907年陸戦条約で規律されている内容を軍律として適用するという。この条文を入れることで、1907年陸戦条約違反行為を軍律審判で処罰できるようにしたのだろう。

先に示した「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」での信夫淳平の見解あるように、いくら交戦法規違反行為があったとしても、交戦法規違反という事実だけで裁判や処罰が出来るわけではない。「有効の法規」「適用すべき明文」が必要なのである。その為にドーリットルケースでは空襲軍律を制定したが、事後法であった為、信夫はそれをきつく批判しているのである。

南京事件否定論

ところが、一部の南京事件否定論者は中支那方面軍軍律第1条後段の解釈を巡り、この内容は陸戦条約を軍律として規律するものではないと主張する。どういう意味なのかを説明させると、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する」という不明瞭な説明を繰り返すのみである。この不明瞭な説明から察するに、この条文は、軍律と関係なく、単に「陸戦の法規及慣例に干する条約」の適用方法(「準用する」)を定めているだけだというわけだ。

この南京事件否定論には、以下の問題点が挙げられる。

第1に、この見解は文章読解としておかしい。後段の冒頭で「但し」と書かれていることから、後段は前段を補足する文章となる。前段が軍律の適用の範囲を指定していることを考えれば、後段もまた、軍律適用範囲の補足であることは明白だろう。

軍律と関連性のない陸戦条約そのものの適用方法を唐突に条文に入れる必然性がない。そもそも、国際条約で定められた国際法の適用方法を軍が勝手に変更することが出きるはずもない。もし、軍がこのような運用を独断で決定したというならば、軍の組織的な国際法違法行為と言えるだろう。

第2として、「準用」を「必要な変更を加えて適用する」と読み替えているが、これからすぐにでも実用される条文であるにも関わらず、何等の制限も与えず「必要な変更を加え」ることを許可するならば、条文としての体裁が成立しない。当事者がその必要性さえ訴えれば、いかなる違法行為もまた「必要な変更」とされてしまうわけで、およそ「規律」という意味を成さないのである。

第3に、軍律の条文で「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」だけを指定して「必要な変更を加えて適用する」と規定することは、法文として意味を成していない。1907年陸戦規則は「それらの多くは、慣習法の規則を成分化したものであるから」(『国際法辞典』鹿島出版、p.690)はつとによく知られていることだ。仮に「1907年陸戦規則」の条文を「必要な変更を加えて適用する」としても、そのバックボーンとなった慣習法は「必要な変更」が加えられるわけではない。この条文の規定では、陸戦条約(規則)違反である行為を「必要な変更を加えて適用する」ことで回避できたとしても、慣習法違反を免れることは出来ないのであり、条文として意味を成さないのである。

第4として、第1条後段の解釈を1907年陸戦条約を軍律として規律する規定としない場合、どのようにして交戦法規違反者を処罰するのかという問題も出てくる。最初に説明した信夫淳平の見解にあるように、いくら交戦法規違反といえども、その違反行為を軍律化してなければ処罰することはできないのである。

空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律

犯人に対する刑事的制裁は、その犯行ありし時の現在有効の法規に照し考量すべきものにして、適用すべき明文が犯行当時に現に無くば、如何なる犯行とても之を処罰するを得ざること法律の初歩的原則なりとす。(中略)原則的には法律は既往に遡らず、裁判は現行の法文に照して行ふを本体とす。軍律会議とても、この原則より離るるを許されざるべし。

否定論者の言うように、第1条後段は、単に1907年陸戦条約を準用する規定であり、同条約規範の軍律化を意味するのではないというのであれば、信夫淳平の見解に準じるならば、如何なる戦争法規違反者を処罰することが出来なくなる。とすれば、第1条後段は1907年陸戦条約を軍律として規律したものと解釈する方が、日本軍に対してより好意的な解釈ではないだろうか(これはどちらでもよいことだが)。

戦争法及び慣例の直接適用の可否

ここで紹介した信夫淳平の見解に対し、ホランドの「軍律がない場合には、軍事裁判所が戦争法及び慣例に従って命ずる罰を受ける」という記述をもって、軍律の制定がなくても処罰は可能という意見がある。

ここで注意する必要があるのはホランドはイギリスの国際法学者であり、英米法体系による解釈をしている点である。(参考:wikipedia「トーマス・アースキン・ホランド」)

この点を黒崎将広は次のように端的に説明している。

「もっとも、他方において、アメリカやイギリスなどのコモン・ロー諸国は、自国における戦時犯罪人の処罰の際、これまで戦争法に直接依拠することによってこれを処罰してきた。」黒崎将広「戦争犯罪処罰制度における「不法戦闘員」の地位」(『国際関係論研究 第24号』、pp.11-12)

日本軍の行動を解釈する際は、日本が影響を受けた大陸法体系による解釈を第一とする必要がある。英米法体系の影響を受けているホランドの見解に依拠することは無理があるだろう。

また、ホランドのいう「軍事裁判所」が如何なるものかも考慮する必要がある。

立作太郎は、戦時犯罪人を処罰する機関として「軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所」(『戦時国際法論』日本評論社、1944年、p.53)と指定している。

この中の「交戦国の任意に定むる裁判所」とは、軍律審判規則に基づく軍律会議を意味すると思われるが、それ以外の「軍事裁判所」となると日本で言うならば軍法会議か国内の司法機関に該当する。

そうであれば、軍律審判より余程人権への配慮が必要とされることになり、軍事的必要性を充足させることが出来なくなる。

まとめ

本稿では、「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」の中で信夫淳平が述べた「法の不遡及」に関する言及を紹介し、中支那方面軍軍律第1条後段の解釈を検証した。

南京事件否定論者によれば、同条文は、単に1907年陸戦条約の適用方法を述べたに過ぎないという。しかし、この解釈は次の点で問題がある。

- 冒頭に「但し」と書かれているのだから、続く文章は前文を補足する内容となる関係から考えて、前文と関係のない条約適用の話が後段にくるのは文章解釈としておかしい

- 何等制限なく「必要な変更を加え」ることが出来るということは、規律としての意味を喪失している

- 「必要な変更を加え」ることで1907年陸戦条約違反を回避できたとしてもそのバックボーンである慣習法に関する言及がなく、実質的な意味を持たない

- 陸戦条約を軍律として規律したと読まない以上、根拠法に欠くことになり、陸戦条約違反を処罰することが出来なくなる

また、ホランドなどの国際法学者の見解を挙げて、軍律がなくとも交戦法規違反の処罰が出来るという反論に対して、日本は伝統的に大陸法体系を採用しており、ホランドのように英米法体系の解釈を用いることは日本の法解釈を論じることは不適切である。

コメント