陸軍次官通牒「交戦法規ノ適用ニ関スル件」

1937年8月5日付で、当時の陸軍次官 梅津美治郎より支那駐屯軍参謀長宛に出された陸支密198号「交戦法規ノ適用ニ関スル件」という通牒文がある。南京事件研究では、この通牒が捕虜殺害を容認している、またはその様に誤解させる効果をもたらしたという一方で、この通牒では交戦規則の尊重を求め、投降兵殺傷を禁じたものであり、捕虜殺害を促進させたという解釈は成立しないという主張も存在する。通牒が現地軍の捕虜取扱いに何らかの影響を与えたか否かという視点以外でも、事変に際して交戦法規を如何に適用するかという問題について、軍の見解を窺い知ることができる資料として興味深い。

本稿では、次官通牒の内容を確認しその意図を検討すると共に、通牒に対する各研究者の見解を検討したい。また、事変期・戦争期という戦況によって交戦法規を如何に適用することが国際法学上求められていたかを確認する。

次官通牒の概要

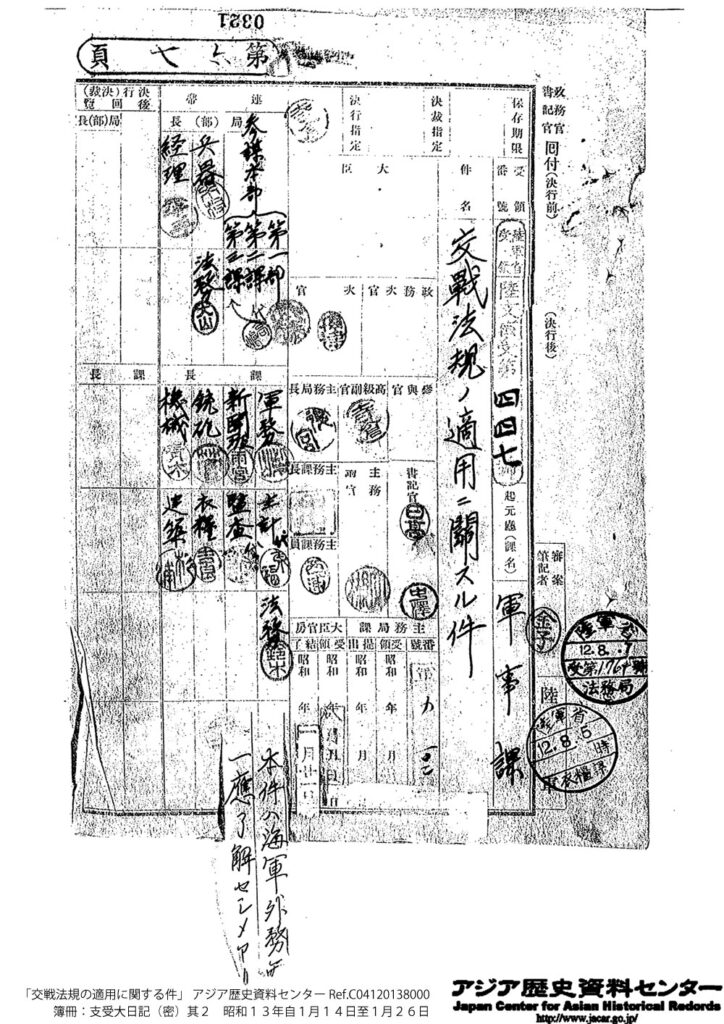

問題となる次官通牒は、『戦史叢書 支那事変陸軍作戦〈2〉』や『南京戦史資料集Ⅰ』に転載されているほか、アジア歴史資料センター(以下、「アジ歴」と略す)でも公開されている(※1)。

アジ歴のファイルでは、陸支密198号 支那駐屯軍参謀長宛のほか、類似の通牒2通が収められている。宛先は関東軍参謀長宛(陸支密第635号、昭和12年9月3日付)、丁集団参謀長宛(陸支密第1772号、昭和12年11月4日付)である。これら通牒は、発出時期や宛先が違い、文言に若干の異同はあるものの、内容は概ね同じものとなっている(最も大きな異同箇所は「五」の中段となる)。ちなみに、丁集団とは南京攻略戦に参加した中支那方面軍隷下の第10軍(長・柳川平助中将)を意味する。

残念ながらアジ歴には、上海派遣軍や中支那方面軍宛ての通牒は見当たらないが、丁集団参謀長宛(陸支密第1772号、昭和12年11月4日付)の通牒文面には「各軍に通牒せられある」とし、既に各軍(おそらくは中国で作戦中の軍)に通牒を送った旨が書かれていることから、中支那方面軍、上海派遣軍にも同様に伝えられたものと推測される。

※1.「交戦法規ノ適用ニ関スル件」アジア歴史資料センター Ref.C04120138000

次官通牒全文

通牒の内容を説明するにあたり、まずは通牒全文を掲載する。先に述べた通り、アジ歴に掲載されている資料には同様の通牒が3通掲載されているが、ここでは一般的に紹介されている陸支密第198号 支那駐屯軍参謀長宛 昭和12年8月5日付の通牒を掲載する。なお、アジ歴に掲載されている「交戦法規ノ適用ニ関スル件」(3通)は、ws『南京事件資料集』で全文掲載しているのでご参照頂きたい。

支那駐屯軍参謀長宛(陸支密第一九八号、昭和12年8月5日付)

次官ヨリ支那駐屯軍参謀長宛通牒案

(陸支密、飛行便)

(別紙ノ通)

陸支密第一九八号 昭和拾弐年八月五日極秘

陸支密

次官ヨリ駐屯軍参謀長宛(飛行便)

今次事変ニ関シ交戦法規等ノ問題ニ関シテハ別紙ニ準拠スルモノトス右依命通牒ス

別紙

左記一、現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ対支全面戦争ヲ為シアラサルヲ以テ「陸戦ノ法規慣例ニ関スル條約其ノ他交戦法規ニ関スル諸條約」ノ具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラス

二、但シ左ノ件ヲ実施スルハ現下ノ状況ニ於テ当然ノ措置ナルヘシ

1、自衛上必要ノ限度ニ於テ敵性ヲ有スル支那側動産不動産ヲ押収没収破壊シ或ハ適宜処分(例ヘハ危険性アルモノ、長期ノ保存ニ堪ヘサルモノ押収後之カ保管ニ多大ノ経費、労力ヲ要スルモノ等ヲ換価又ハ棄却スル等)シ

「但シ土地建物等ノ不動産及私有財産(市、区、町、村ニ属スル財産ヲ含ム)ハ之ヲ軍ニ於テ没収スルコトハ適当ナラス」

2、自衛ノ為又ハ地方良民等ノ福祉ノ為緊急已ムヲ得サル場合ニ於テ前項ノ物件等ヲ利用スルコト三、右述ノ外日支干戈ノ間ニ相見ユルノ急迫セル事態ニ直面シ全面戦争ヘノ移行転移必スシモ明確ニ判別シ難キ現状ニ於テ自衛上前記條約ノ精神ニ準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ採ルニ遺漏ナキヲ期ス

四、①軍ノ本件ニ関スル行動ノ準拠前述ノ如シト雖帝国カ常ニ人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘ニ伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故ニ此等ノ目的ニ副フ如ク前述「陸戦ノ法規慣例ニ関スル條約其ノ他交戦法規ニ関スル諸條約」中害敵手段ノ選用等ニ関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク②又帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルル如キ言動(例ヘハ戦利品、俘虜等ノ名称ノ使用或ハ軍自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セリト公称シ其ノ他必要已ムヲ得サルニ非サルニ諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ行動)ハ努メテ之ヲ避ケ③又現地ニ於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊ニ対スル応待等ニ関シテハ務メテ適法的ニ処理シ特ニ其ノ財産等ノ保護ニ当リテハ努メテ外国人特ニ外国外交官憲等ノ申出ヲ待テ之ヲ行フ等要ラサル疑惑ヲ招カサルノ用意ヲ必要トシ(K-K註:①~③は便宜的に引用者が付けた)

五、地方ノ行政治安維持其ノ他官公署等ノ動産不動産ノ保護等ニ関シテモ軍政ヲ布キ或ハ軍自ラ進ンテ之ニ関与スルヲ避ケ前述ノ趣旨ニ鑑ミ努メテ北支明朗化ニ害ナキ支那人士ヲシテ自主的ニ之ニ当ラシメ軍ハ現地ニ於ケル唯一ノ治安維持ノ真ノ有能力者トシテ之ニ必要ナル内面的援助ヲ与ヘ其ノ実ヲ挙クルヲ可トス又支那側ノ神社仏閣等ノ保護ニ就テハ勉メテ注意アリ度

六、右諸件ノ実施ニ方リテハ機ヲ失セス之カ具体的報告ヲ提出スルモノトス

追テ右諸件堀内総領事ニモ伝ヘラレ度、外務省諒解済

※K-K註:ここで引用した文章はアジ歴所収の文面から引用した。可読性を上げる為に各段落に改行入れ、段落四に①~③を付したが、それ以外は原文を忠実に再現している。東中野氏が引用している文章と若干の異同が見られるが、東中野氏が参照したであろう『戦史叢書 支那事変陸軍作戦〈2〉』が、転載する際に句読点を付ける等の若干の変更をしたようである。なお、『南京戦史資料集1』の転載文の方がより原文に近い。

通牒の内容の紹介

通牒は「一」から「六」までの段落で分けられている。それぞれの段落を要約・補足して紹介する。

「一」は、「北支(支那)事変」は「対支全面戦争」ではない為、交戦法規の「具体的事項ヲ悉ク適用」することは適切ではないと述べている。つまり、1937年7月7日の盧溝橋事件から始まった日中戦争は、国際法上の「戦争」ではなく「事変」なのだから、戦時国際法上の権利義務関係の全てには拘束されない、と述べている。

「二」は、戦時国際法上の権利義務関係に拘束はされないが、戦時国際法上の権利として認められる以下の事項は「当然ノ措置」として実施する。

自衛上の必要な限度において中国国有の動産・不動産の押収等の処分を認める。一方、私有および地方自治体の動産・不動産の没収は認めない。ただし自衛上又は住民の福祉の為に緊急・やむ得ない場合はその限りではない。

この記述は概ね「陸戦の法規慣例に関する規則」(以下、「陸戦規則」とする)46条・53条・55条・56条に即す内容となっている。動産・不動産の押収に関しては、実質的に戦争状態の措置を取ることを指示している。

「三」は、事変から戦争へ戦況の移行の判別が付き難いが、「條約ノ精神ニ準拠シ」つつ、自衛上、実情に即して必要な措置を採ることを指示している。

この段落には「自衛上前記條約ノ精神ニ準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ採ルニ遺漏ナキヲ期ス」という文章があるが、これは非常に曖昧で意味深と言えるだろう。

この文章は、「自衛上」「前記條約ノ精神ニ準拠シ」「実情ニ即シ」という3つの前提条件の下で「必要」な行動を取ることを指示している。その中で「自衛上」という前提は、最優先される前提である。次いで優先される前提は「実情に即し」であろう。一方、条約遵守の前提はあくまでも条約条文ではなくその「精神」でしかない。実体的な「自衛」「実情」と非実体的な「條約ノ精神」を比較するならば、「條約ノ精神」が提示された三つの前提の中で優先順位が低いと言わざるを得ない。したがって、この文章は「條約ノ精神ニ準拠シ」という文言が入っているものの、実体としては「自衛」を根拠にして条約条文より「実情」を優先して行動をとること指示するものと理解できる。

また、「所要ノ措置」を採ることを認めるというような曖昧な指示は、現地軍の判断による広範囲の行動を認めるに等しい。

つまり、條約条文の適用・不適用の判断およびその判断に基く行動を、現地軍に対して広範囲に一任する内容と言えるだろう。

「四」は、交戦法規の「具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラス」とはいえ、

1.交戦法規中の「害敵手段ノ選用等ニ関シ之カ規定ヲ努メテ尊重」する

2.政府は事変を維持するという方針なのだから、戦争と見なされないよう言動に気をつける

3.現地外国人・軍隊とは適法的に応対し、紛糾を避ける

「五」は、一地方を占領しても軍政は布かず、現地人に地方自治を担当させ(いわゆる自治委員会等)、軍はその内面指導を担当する。

「六」は、上記実施状況を迅速に報告せよ。

通牒に関する評価

通牒に関する各研究者の評価を紹介する。

洞富雄氏

洞富雄『南京大虐殺の証明』p.315-316

そもそも、日中戦争の開始にあたって、軍部は捕虜の扱いに関する交戦法規を無視する決定をしていたのである。(中略、通牒「一」「四」を引用の後)「捕虜」という言葉さえ使うなということであろう。その後、戦局は「対支全面戦争」に発展するにおよんでも、この通牒は改めなかったのである。

捕虜の扱いについては、東京裁判の被告武藤章元中将も、検事の訊問に答えて、日中戦争は宣戦がなく「事変」であるから、「中国人ノ捕ヘラレタ者ハ俘虜トシテ取扱ハレナイトイフ事ガ決定サレマシタ」と述べている。日本の陸軍当局は、日中戦争は事変であって戦争ではないから、捕虜に関する交戦法規など考慮する必要がない、という得手勝手な国際法解釈をおこなっているのである。中支那方面軍も「南京城攻略要領」と「南京城攻略及び入城に関する注意事項」を決定して、十二月八日、これを上海派遣軍と第十軍の司令部に伝達しているが、これでも、捕虜の扱いについては、なんら指示していない。

軍中央が捕虜に対して国際法上の扱いをしないときめたのは、捕虜を軍人としての旧地位に応じて待遇するようなことをしない、という程度の考えだったのかもしれない。しかし、国際法にしたがわないといってしまえば、現地では、捕虜の存在を認めない、つまり捕虜は殺してもかまわぬ、否むしろ殺してしまえという解釈をとるにいたるのが、自然の勢いだったのではなかろうか。

藤原彰氏

藤原彰『新版 南京大虐殺』p.27

害敵手段の選用などについてはつとめて規定を尊重するが、「日支全面戦を相手側に先んじて決心せりと見らるる如き言動(たとえば戦利品・俘虜などの名称の使用)」などはさけるようにとしており、これが現地部隊に捕虜をつくるなという方針だとの誤解をまねいたのかもしれない。

秦郁彦氏

秦郁彦『南京事件』p.197

一応は、交戦法規を尊重する主旨に見えるが、加登川幸太郎氏が指摘したように、それは「害敵手段ノ選用」などであって、交戦法規の全部ではない。

さらに、この通牒の別の箇所では、「日支全面戦を相手に先んじて決心せりと見らるるが如き言動(例えば戦利品、俘虜等の名称の使用、或は軍自ら交戦法規をそのまま適用せりと公称すること……)は務めてこれを避け」と指示している。

読みようによっては、俘虜の待遇をふくめ国際法を守らなくてよろしい、と説いているかのようであるが、明示はせず、解釈の責任は受けとる方に任せて逃げた、ととった方が良いのかも知れない。

吉田裕氏

吉田裕『新装版 天皇の軍隊と南京事件』p.45-46

また、日中戦争が開始されてからも、軍中央部の捕虜取扱い方針は曖昧そのものであった。(中略)この通牒は一方で「陸戦の法規慣例に関する条約」およびその他の交戦法規の非人道的兵器の使用を禁じた条項などの尊重を指示しつつも、他方では(中略)とりようによっては国際法に拘泥するなともとれる方針である。

藤原氏「害敵手段の選用などについてはつとめて規定を尊重するが」、秦氏「一応は、交戦法規を尊重する主旨に見えるが」、吉田氏「一方で…交戦法規の…尊重を指示しつつも」と述べ、通牒では交戦法規の尊重を謳う文言があることを示している。

一方で、通牒が現地部隊に与えた影響については若干のばらつきが見られる。

藤原氏「これが現地部隊に捕虜をつくるなという方針だとの誤解をまねいた」とし、通牒が捕虜をつくらないよう指示するものと現地軍に誤解を与えた可能性を主張する。

秦氏「読みようによっては、俘虜の待遇をふくめ国際法を守らなくてよろしい、と説いているかのようであるが」とし、続けて「解釈の責任は受けとる方に任せて逃げた」と評している。これは、捕虜殺害という選択肢を容認し、その判断を現地軍に委ねるという主張である。

吉田氏「(捕虜取扱いの方針は)国際法に拘泥するなともとれる方針である」とし、捕虜を保護するか否かの選択肢を現地軍の判断に委ねているという主張である。

洞氏は次官通牒をもって「軍部は捕虜の扱いに関する交戦法規を無視する決定をしていた」と主張する。しかし、この決定とは必ずしも捕虜を保護しないと指示したものではなく、「捕虜を軍人としての旧地位に応じて待遇するようなことをしない」というものだったという。この文章の意図が若干把握しずらいが、おそらくは陸戦規則等に定められた捕虜保護の細目のすべてを履行しなくてもよいという意味なのだろう。つまり、通牒の意図は、交戦法規における捕虜保護の細目の逸脱を認めるという程度のものであり、何も捕虜の殺害を指示するものではなかったが、その様な逸脱を認めた場合、現地軍は「捕虜は殺してもかまわぬ、否むしろ殺してしまえ」と解釈することになるという主張である。

『南京戦史』

『南京戦史』

『南京戦史 増補改訂版』pp.337-338

それは陸軍次官発の依命通牒という形式をとっているが、要するに大臣命令であって、中国大陸に兵を用いざるを得ないと決した軍中央部が作戦部隊に指示した、捕虜に関して言及した最初の方針であった。これには、

『……帝国現下ノ国策ハ、努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ、日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルル如キ言動(例ヘハ戦利品、俘虜等ノ名称ノ使用或ハ軍自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セリト公称シ其ノ他必要已ムヲ得サルニ非サルニ諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ行動)ハ努メテ之ヲ避ケ……』と指示してあった。「捕虜と呼ぶことも、軍の側から交戦法規をそのまま適用して戦うとも言うな」というのである。

この通牒には、前文に『陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約中、害敵手段ノ選用等ニ関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク』と交戦法規の遵守には触れているのだが読む限りにおいて、それは尊重すべきは、害敵手段の選用等であって交戦法規全体ではない。捕虜については「そういう言葉も極力避けよ」というのである。

しかし、この「方針」はまことに理解困難な方針である。戦闘となれば必ず投降兵は出てくる。これをどう取扱うのか。扱うべき機構も施設も「戦争ではないのだから」と準備されていないのであった。「戦争とならぬよう、事変の程度で収めたい」という気持ちは解らぬではない。しかし、事変勃発当初ならばたとえそうであったとしても、上海戦が起こり全面戦争のような形となり、さらに相手国の首都南京に攻めこむまでに戦局が大きく進展した時期となっても、依然として改めることなく、はっきりした方針も扱い方も示されなかったのは果たして如何なものであろうか。

『南京戦史』は、旧陸軍将校の親睦団体である偕行社が編纂した南京戦の叙述である。

先に取り上げた諸研究者や後に取り上げる東中野氏のように、この通牒がその後の現地軍の捕虜対応についてどの様な影響を与えたかに関して具体的な評価は下していない。ただし、現地軍の捕虜対応については「はっきりした方針も扱い方も示されなかったのは果たして如何なものであろうか」として疑問を付している等、全体的にこの通牒や軍中央の捕虜対応に批判的であることが分かる。

『南京戦史』が述べるように「上海戦が起こり全面戦争のような形となり、さらに相手国の首都南京に攻めこむまでに戦局が大きく進展した時期」に「(捕虜を)扱うべき機構も施設も…準備されていない」のであれば、軍中央には捕虜を保護するという意図が極めて稀薄だったと見るべきである。この様な軍中央の態度はそのまま通牒に内容として表出したと考えるのが妥当ではないだろうか。

東中野氏の議論

上述の研究者の見解と一線を画す解釈を示したのが東中野修道氏(亜細亜大学名誉教授)である。同氏の論述は長いので詳細は後ほど確認するとして、ここではその結論部分だけ紹介する。

東中野氏

『「南京虐殺」の徹底検証』p.91-92

陸軍次官は、戦争の惨害を軽減するためにも、日本軍にこの規定(K-K註:陸戦規則第23条禁止事項)を「努メテ尊重」し、降伏を申し出てきた敵兵を殺害するなと通達したのである。従って、「捕虜は殺してもかまわぬ」という解釈は、陸軍次官通牒にも著しく矛盾する解釈であった。

東中野氏の解釈によれば、同通牒は「この規定」=陸戦規則第23条C項禁止事項における「害敵手段ノ選用等」を「努メテ尊重」することを指示するものであり、そのうちの陸戦規則第23条C項「投降兵殺傷禁止」があることから、捕虜殺害を容認するという解釈とは「矛盾する解釈」と主張する。一見すると他の研究者の見解とは真逆の結論を主張しているように見える。以下、東中野氏の主張を検討してみたい。

※陸戦の法規慣例に関する規則(1907年 陸戦の法規慣例に関する条約附属文書)

【第二三条】(禁止事項)

特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。

い 毒又は毒を施したる兵器を使用すること

ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること

は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること

に 助命せさることを宣言すること

ほ 不必要の苦痛を与ふへき兵器、投射物其の他の物質を使用すること

へ 軍使旗、国旗其の他の軍用の標章、敵の制服又は、「ジェネヴァ」条約の特殊徽章を擅に使用すること

と 戦争の必要上万已を得さる場合を除くの外敵の財産を破壊し又は押収すること

ち 対手当事国国民の権利及訴権の消滅、停止又は裁判上不受理を宣言すること

交戦者は、又対手当事国の国民を強制して其の本国に対する作戦動作に加らしむことを得す。戦争開始前其の役務に服したると雖亦同し。

通牒「一」の「具体的事項」とは

《一、現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ対支全面戦争ヲ為シアラザルヲ以テ、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約」ノ具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ、適当ナラズ。》(傍点筆者)

『「南京虐殺」の徹底検証』p.89-90

日本は蒋介石政府に宣戦布告していなかった。そこで、戦時国際法の具体的事項を悉く適用して日本軍が行動するのは、適切ではない、と訓令された。

(中略)

しかし、この一文は部分否定であった。つまり、支那事変に戦時国際法を適用するのは言うまでもない、当然のことだが、「具体的事項」を悉く全て適用するのはよくない、というのであった。

では、「具体的事項」の何を適用してはいけないと訓令したのか。それが次に問題となって来る。陸軍次官の訓令は次のように書く。

《四、(中略)帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ、日支全面戦ヲ相手側ニ先ンジテ決心セリト見ラルルガ如キ言動(例ヘバ戦利品、俘虜等ノ名称ノ使用、或ハ軍自ラ交戦法規ヲ其儘適用セリト公称シ、其ノ他必要已ムヲ得ザルニ非ザルニ、諸外国ノ神経ヲ刺戟スルガ如キ行動)ハ努メテ之ヲ避ケ……》(傍点筆者)

日本の国策は、日支全面戦争に陥ることを何とか回避せんとすることにあった。従って、日本が全面戦争を決意したかのような言動は、可能な限り回避せよ。従って、現実に交戦法規を適用するにせよ、現実に捕虜が存在するにせよ、その種の言葉を公の場でけっして口外しないよう、可能な限り努力せよそう訓令されたのである。つまり、捕虜とか、捕虜の存在を、公式の場で具体的に言及することは、回避せよというのであった。

東中野氏は通牒「一」の解釈として、これは交戦法規における「具体的事項」の適用の部分否定だとする。この解釈には特に異論はないが、その通牒「一」で言及されている「具体的事項」が何を示しているかの説明には大きな問題がある。

東中野氏は通牒「一」でいうところの「具体的事項」とは、通牒「四」②文で例示された「例ヘハ戦利品、俘虜等ノ名称ノ使用或ハ軍自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セリト公称シ其ノ他必要已ムヲ得サルニ非サルニ諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ行動」だという。

しかし、通牒「四」②文の趣旨は、日本政府の政策は戦時国際法の権利義務に拘束される「戦争(日支全面戦争)」を避け、「(その拘束を受けない)事変」とする方針であるので、中国より先に「戦争」を決心したと見なされるような言動を避けよというものである。その言動の例示として「例ヘハ…」以下の3つを例示している。

つまり、”戦争と見なされるよう様な言動を回避せよ”として挙げられた言動の例示なのに、それを東中野氏は交戦法規の適用を部分否定した「具体的事項」だと主張するのである。これは、まったく示している内容が違うものあり、東中野氏の説明は明らかな誤りと言えるだろう。

「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル行動」「努メテ之ヲ避ケ」

従って洞氏のように、「現地では、捕虜の存在を認めない。つまり捕虜は殺してもかまわぬ、否むしろ殺してしまえという解釈をとるにいたるのが、自然の勢いだった」と、言えるのかどうか。

『「南京虐殺」の徹底検証』pp.90-91

仮に、そう解釈して捕虜を殺すならば、それは重大な戦時国際法違反にあたる。「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル」ことになり、それだけは「努メテ之ヲ避ケ」よという陸軍次官の訓示に違反することになる。これでは、軍法会議ものであった。「捕虜は殺してもかまわぬ」という両氏の解釈など、どこにも生ずる余地はなかったのである。

東中野氏によれば、洞氏の見解にある通り通牒が捕虜殺害を容認するものだとすると、捕虜殺害は重大な戦時国際法違反であり「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル」ことであるため、その様なことを「努メテ之ヲ避ケ」と指示した通牒に違反することになるという。

しかし、仮に捕虜を殺害することが「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル」だとして、実際に諸外国の神経を刺戟することになるのは、捕虜を殺害した事実が諸外国に伝わった場合である。つまり通牒に違反することになるのは、捕虜殺害の事実が諸外国に伝わることであり、捕虜殺害すること自体ではないとも解することができる。その様な解釈の余地がある以上、「捕虜は殺してもかまわぬ」という解釈が「どこにも生ずる余地はなかった」という東中野氏の主張は成立しない。

このように「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル行動」というのも非常に曖昧であり、いくらでも解釈の余地がある文言である。また、通牒「一」で交戦法規の条約条文の何れかは適用しないことを指示しているのだから、その部分に関しては戦時国際法に違反することになり、東中野氏が言うところの「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル行動」にならざるを得ない。そういう意味では、通牒「一」と「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル行動」を「努メテ之ヲ避ケ」ることは矛盾する指示と言える。この様に曖昧で矛盾した指示に違反したとして、はたして東中野氏が言うように「軍法会議もの」と言えるのか疑問である。

戦時国際法の遵守に拘泥していたか?

戦時国際法の遵守に拘泥していたのが、他ならぬこの陸軍次官通牒(陸支密第一九八号)であった。そのことはすでに見た通りであるが、洞氏や藤原氏の引用から除外された右の「四」の冒頭の箇所が、そのことを明瞭かつ端的に傍証している。

『「南京虐殺」の徹底検証』p.91-92

《四、軍ノ本件ニ関スル行動ノ準拠前述ノ如シト雖帝国カ常ニ人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘ニ伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故ニ此等ノ目的ニ副フ如ク前述「陸戦ノ法規慣例ニ関スル條約其ノ他交戦法規ニ関スル諸條約」中害敵手段ノ選用等ニ関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク(略)≫(傍点筆者)

交戦法規の適用に際して、日本が全面戦争を決意していると受け取られない、捕虜といった言葉の使用を極力回避せよとすでに指示したけれども、日本軍としては戦闘に伴う惨害を少しでも減じたいと念願しているから、その目的に沿うよう、戦時国際法の「害敵手段ノ選用」等にかんしては、努めて「尊重」せよ。そう、訓示されたのである。

その「害敵手段ノ選用」とは、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第二款第一章「害敵手段、攻囲及ビ砲撃」の第二十三条「禁止事項」のことであった。これは「兵器ヲ捨て、又は自衛の手段尽きて、降を乞へる敵を殺傷すること」を禁じていた。

陸軍次官は、戦争の惨害を軽減するためにも、日本軍に、この規定を「努めて尊重」し、降伏を申し出てきた敵兵を殺害するなと通達したのである。従って、「捕虜は殺してもかまわぬ」という解釈は、陸軍次官通牒にも著しく矛盾する解釈であった。

東中野氏の説明によると、次官通牒は戦時国際法の遵守に拘泥していたのであり、その裏付けとして「四」①文にある「(K-K註:交戦法規における)害敵手段ノ選用等ニ関シ之カ規定ヲ努メテ尊重」せよと訓示する文章を挙げる。ここで言う「害敵手段ノ選用等」には陸戦規則第23条C項「投降兵殺傷禁止」が含まれていることから、通牒は「降伏を申し出てきた敵兵を殺害するなと通達」したのであり、「「捕虜は殺してもかまわぬ」という解釈は、陸軍次官通牒にも著しく矛盾する解釈であった」と結論付けるのである。

交戦法規遵守に拘っていたか?

確かに、東中野氏が言うように「四」①文では、日本は「常ニ人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘ニ伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノ」とし、その上で「害敵手段ノ選用等ニ関シ之カ規定ヲ努メテ尊重ス」と訓示している。

しかし、前記の目的を達成するのであれば、「害敵手段ノ選用等」のみならず交戦法規のすべてを適用すればよい。当時の戦時国際法学者さえも、事変であっても交戦法規を適用するべきことを指示している(後述)。本来、交戦法規全般を適用することに何等妨げがないはずである。

しかしそうはせず、通牒「一」において交戦法規の「具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラス」と述べているだから、「戦時国際法の遵守に拘泥していた」のではないことは明白だ。東中野氏が言っているのは白を黒と言いくるめるようなレトリックでしかない。

「害敵手段ノ選用等」に捕虜保護は含まれるか?

東中野氏は、通牒で「戦時国際法の「害敵手段ノ選用」等に関しては、努めて「尊重」せよ」と訓示されており、その「害敵手段ノ選用」には陸戦規則第23条C項「投降兵殺傷禁止」が含まれることをもって、「「捕虜は殺してもかまわぬ」という解釈は、陸軍次官通牒にも著しく矛盾する」と主張する。つまり、「投降兵殺傷禁止」が捕虜保護を意味することと同義であるかのように説明している。

しかし、国際法上、投降兵と捕虜は違う概念を意味する。投降兵とは「兵器を棄て、抵抗の意思を抛(なげう)つた」者を意味するが(信夫『戦時国際法講義 第二巻』p.354)、捕虜とは「敵に捕へられ又は降を乞ふて敵の権内に陥ゐるに至れる特定の者」(前書p.97)を意味する。これらの定義から察するに、投降兵のすべてが捕虜となるわけではなく、投降兵を捕虜として収容することが困難である場合は「之を解放するのが現代の国際法の要求する所」とするが(前書pp.360-361)、他方で「敵を助命すれば到底自軍が助からずといふ真個の絶対必要の場合」はこの限りではないともいう(前書pp.359-360)。

このように、投降兵と捕虜とは明確に異なる概念であり、仮に東中野氏の主張する通り次官通牒における「害敵手段ノ選用等」に第23条C項「投降兵殺傷禁止」を内包していたとしても、それはあくまでも投降兵の話である。投降を受け入れ捕虜とした場合に、その後の処置を拘束するものではない。仮に、投降兵を殺傷せずに捕虜として受け入れた後に、その捕虜を殺害したとしても、通牒に背いたことにはならないという理屈が成り立つのである。

したがって、「投降兵殺傷禁止」を「努メテ尊重」したとしても、それが捕虜の保護を指示したことにはならないのである。

もちろん、この様な詳細な文章解釈や法解釈を現地軍で行っていたかは疑わしいし、その必要もないだろう。なぜなら通牒「一」や「三」で示されたように、交戦法規適否の判断とその判断に基く行動を現地軍に幅広く容認させている以上、「四」①文はその広く容認された現地軍の判断の範囲内での意味しか持たないからだ。「四」「五」の全体的な論旨から考えるならば、「四」①文は過度な違法行為を抑制するという程度の意味でしかなく、その違法行為の範囲は「諸外国の神経を刺戟」しない程度にしたいという思惑なのであろう。つまり、拘っていたのは交戦法規の遵守ではなく外交関係の失点とならないことだったと見るべきである。

陸戦規則における害敵手段の選用と捕虜保護の条文量の差

交戦法規が求めているような捕虜を保護するという意図が、次官通牒にあったと言えるだろうか。

1907年「陸戦の法規慣例に関する規則」では、捕虜の保護を求めた条文は第4条~第20条と最も大きいウェイトを占めている。それにも関わらず、次官通牒ではあえて「害敵手段ノ選用」(第22条~第28条)にしか論及していない。

仮に東中野氏が主張する通り、第23条C項「投降兵殺傷禁止」が捕虜の保護を意図していたとしても、陸戦規則で最も多くの規定がある捕虜保護規定に論及しなかったという事実は、軍中央の視線が那辺にあったか窺い知れるではないだろうか。

その事は先に示した『南京戦史』の見解にもあるように、「(捕虜を)扱うべき機構も施設も…準備されていない」という当時の捕虜政策からも裏付けられる。軍中央は捕虜を保護するという意図が極めて稀薄だったのであり、その意図が通牒にも表出していると言えるだろう。

洞見解の読み違い

東中野氏の批判の対象は洞氏の見解であるが、洞氏の見解は単純に通牒の文意を論じるものではない。

洞氏の見解は、南京事件における多数の捕虜殺害事例や命令、東京裁判の武藤章証言に示された中国兵を捕虜として取扱わないという決定、「対支那軍戦闘法の研究」における中国兵捕虜の殺害を容認する教示を背景とし、通牒「一」が現地軍に与えた影響を論じているのである。

通牒のほかの部分で如何に交戦法規の尊重を論じていたところで、実際に中国兵捕虜を殺害することは問題にならないと教えている軍隊においては(「対支那軍戦闘法の研究」)、何ら作戦進捗に寄与しない捕虜の存在を疎ましく思い、通牒「一」を根拠に「殺してしまえという解釈」を増幅したとしても不思議ではない。

洞氏は、通牒「一」文が現地軍に与えた影響を論じているのであり、東中野氏が言う様な通牒の文意を論じたわけではない。単に通牒の文意だけに焦点を絞った東中野氏の論証は、洞氏の視座と比較すると視野狭窄な議論と言わざるを得ない。

小括

ここまで東中野氏の陸軍次官通牒に対する見解を検討してきた。

最初に検討した通牒「一」で示された交戦法規適用の「具体的事項」に関しては、東中野氏の解釈に誤りがあることは明らかである。

次に検討したのは、通牒「四」②文の「諸外国ノ神経ヲ刺戟セル行動」を「努メテ之ヲ避ケ」という文言の解釈として、「捕虜は殺してもかまわぬ」と解釈する余地はないとした東中野氏の見解だった。仮に捕虜を殺害したとしても、諸外国に知られないようにすれば「神経ヲ刺戟」することにならないのだから、解釈の余地がないとする東中野氏の主張は当たらない。

また東中野氏は、洞氏が通牒は「捕虜は殺してもかまわぬ」と解釈したとし、その解釈に対し通牒の内容と「矛盾」する解釈だと主張したが、この主張に関しては、①通牒は交戦法規遵守に拘っていたか、②「害敵手段ノ選用等」に捕虜保護は含まれるか、③捕虜を保護する意図の稀薄さ、④洞見解の読み違い、という4つ論点で検討した。

通牒は交戦法規遵守に拘っていたという主張は、通牒「一」で交戦法規の適用を部分的に否定していることから、拘っているという主張が当らないことは明らかである。

「害敵手段ノ選用等」に捕虜保護は含まれるという主張は「害敵手段ノ選用等」には陸戦規則第23条C項「投降兵殺傷禁止」が含まれることが根拠だったが、この主張は、国際法上の意味が異なる投降兵と捕虜と混同させるレトリックだった。

そもそも、陸戦法規での主要テーマであった捕虜保護に何の言及もなかった次官通牒は、捕虜を保護するという観念が稀薄と言わざる得ない。

東中野氏は、洞氏が通牒の文意を「捕虜は殺してもかまわぬ」と解釈したというが、これはまったくの誤解である。洞氏の見解は、通牒の文意は「捕虜を軍人としての旧地位に応じて待遇するようなことをしない」としながら、それまでの軍中央における捕虜対応を背景に、通牒「一」を指示されれた場合に、現地軍は「捕虜は殺してもかまわぬ」という解釈をすると主張しているのである。つまり、洞氏は通牒を受けた際の現地軍の影響を推測しているのであって、東中野氏が言うような通牒の文意を述べているのではない。

東中野氏の陸軍次官通牒に対する見解を検討した結果、その多くの部分で誤りが見られることが明らかになったと思う。争点となり得る可能性があるものとは、「害敵手段ノ選用等」の遵守の訓示の意図に、捕虜保護が含まれていたかという部分であろう。しかし、これは国際法、当時の軍中央の捕虜政策、通牒の文脈などいずれの面から考えても成立しないことは既に説明の通りである。

研究者間の見解の相違

通牒に対する各研究者の見解が分かれた原因として、東中野氏は通牒の文意の解釈のみに重点を置いたのに対し、洞氏、藤原氏、吉田氏、秦氏は通牒を受け取る側の影響について重点を置いていることだ。しかし、通牒の内容とその結果(捕虜を殺害した事実やその命令)を結びつける資料はないので、通牒が捕虜殺害に影響したという見解はあくまでも推測ということになる。

なぜ通牒の文意以外で、受け取る側に影響を与えたと考える必要があるかというと、そもそも日本軍の中国兵捕虜への対応には問題があったことが知られているからだ。

吉田氏は次官通牒を論じる前に、「対支那軍戦闘法ノ研究」を示し「捕虜の「処分」を容認する姿勢を示していたことを述べており、洞氏・藤原氏も同様の見解を示している。なお、この「対支那軍戦闘法ノ研究」を更新した文書と思われる「対支那軍戦闘の参考」(参謀本部、昭和12年7月)では、捕虜の処置に関しては釈放または殺害することが、それまでの事例として多くあったことが示されている。

秦氏は、日露戦争、太平洋戦争と比べ、日中戦争では捕虜管理の機構の設置とその要員の配置をしていないこと、「中国人に対する抜き難い蔑視感情」があったこと、「戦陣訓」(昭和16年)公布以前ではあるが、既に捕虜そのものに対する強い否定的感情を持っていたことが影響したと指摘する。

洞氏は、南京事件では多くの捕虜殺害命令・事例が存在したこと、武藤章は軍中央で捕獲された中国兵は捕虜として取扱わないという決定がされた証言していることを指摘している(ただし、武藤証言では、これは1938年に決定されたと述べられている)。

この様な状況の中で、通牒が交戦法規適用を部分的ながらも否定すれば、交戦法規で求められた捕虜への人道的配慮を欠く対応となると十分に予想し得たからこそ、東中野氏以外の研究者は通牒の影響を論じたものと思われる。

洞氏ら研究者と東中野氏の違いとして、中国へ外征した日本軍における多数の捕虜殺害事例への認識も挙げられる。

例えば、南京事件では、歩兵第33連隊戦闘詳報では「将校14、准士官・下士官兵3、082」の捕虜数を計上した後に「俘虜は処断す」と記され、歩兵第66連隊第1大隊戦闘詳報では、12月12日の戦闘で捕獲した捕虜約1500名を13日に連隊命令に基づいて殺害した旨が記され、歩兵第68連隊第3大隊は陣中日誌に師団会報として「爾後捕虜兵は一応調査の上各隊に於いて厳重に処分すること」という指示を記している。また、山田支隊(歩兵第65連隊基幹)は、上部組織から捕虜を「皆殺せ」と命じられており、歩兵第38連隊副官 児玉義雄少佐「師団副官の声で、師団命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」と電話で伝えられた。」と証言している。

この様な事実に対して、東中野氏は「日本軍が投降兵を処刑したときの状況に照らして処刑を検証してみると、それがむしろ不法殺害の虐殺ではなかったことがわかってきます。」(※)と述べるように、捕虜殺害の多くを不法殺害ではないという立場をとっている。

これらの立場の違いは、通牒の解釈を分けることになった原因の一つとも言えるだろう。

東中野氏は、この通牒を論じる文章の前後で、「対支那軍戦闘法ノ研究」と第13師団戦闘教示「11、俘虜ノ取扱ニ就テ」を論じているが、いずれも日本軍は捕虜の殺害を指示していないという結論に至っている。その論調からすると、それまでの日本軍による捕虜対応が影響したとする他の研究者とは、見解が相容れないものとなったと考えられる。

※『別冊宝島「南京大虐殺」という陰謀 中国プロパガンダの正体』宝島社 2007年12月15日発行 p.105

通牒の意図と解釈

通牒の文意

この通牒の構成は、大きく分けて次の二つのパートに分けることができる。一つは「一」~「三」に示されている通牒の宛先である軍(支那派遣軍、関東軍、丁集団軍)への「行動の準拠」であり、もう一つは「四」以降に示されている「行動の準拠」から派生する諸問題について指示する部分である。このことは「四」に冒頭の「軍ノ本件ニ関スル行動ノ準拠前述ノ如シト雖」と書かれていることから判断することが出来る。

「一」~「三」の軍の行動準拠を要約するならば、北支(支那)事変は戦時国際法が適用される「戦争」ではないので戦時国際法のすべての権利義務関係に拘束されないが、中国側資産(公有・私有)の処分に関しては戦時国際法で認められた権利を行使する。今後、事変から戦争へ移行することも予想されるが、その時期の判別は難しいから、時期を見誤らずに必要な措置をとることを期待する、という。

「四」「五」は、交戦法規から逸脱を容認したとはいえ、諸外国からの反発を低減させたいが為の指示と言える。

次官通牒の文言を確認すると、直接的にも間接的にも捕虜の殺害を指示する文章はなく、また同様に捕虜を保護するよう指示する文言もない。このことは東中野氏を含め研究者の中では一致する見解と言えるだろう。

実際に、東中野氏が「四」①文の「害敵手段ノ選用等(の)…規定ヲ努メテ尊重」するという文言をもって捕虜の保護を指示すると主張するのは、直接的な文言はないが間接的にこの文言にその様な意味があったというのである。

また、東中野氏以外の研究者が通牒「一」及び「四」②文が捕虜殺害を容認する効果があった(もしくは誤解した)と主張するのは、直接的にその様な文言はないが結果としてその様な影響を受けたというわけである。

捕虜に関する具体的指示がない通牒に関して、東中野氏は通牒「四」①文をもって捕虜の保護を指示するとし、東中野氏以外の研究者は通牒「一」「四」②文をもって捕虜殺害を促進もしくは誘引したと主張しているのである。

通牒を俯瞰的に見てみると、交戦法規の中でも軍に認められた権利に関する部分は具体的文言をもって受け容れる一方で、軍を規制する部分に関しては「條約ノ精神ニ準拠シ」や「害敵手段ノ選用等ニ関シ…努メテ尊重スヘク」などと曖昧な文言となり、かつ、それら曖昧な文言も「自衛」「実情」という名分によって条文の適否が現地軍の判断に任されることになる。言うなれば、交戦法規が適用されない事変という状況を十分に活用することを指示しているのである。なお、事変における交戦法規適用の可否に関しては後に論じる。

捕虜殺害を容認したか?

一方で、この通牒によって捕虜殺害を容認したと現地軍に受け取られたかというと、それは未知数と言わざるを得ない。この通牒で捕虜に関して具体的に言及しているのは、「四」②文の「此種戦争ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルル如キ言動」で例示さえれた「俘虜等ノ名称ノ使用」という文言しかない。これだけでは、捕虜殺害を容認・促進したと判断することは無理である。

この点に関してもっとも踏み込んだ発言をしているのが洞氏だ。洞氏によれば陸軍次官通牒「一」文、東京裁判での武藤証言に基づく「(中国兵は)俘虜トシテ取扱ハレナイ」という軍中央の決定、中支那方面軍発令の「南京城攻略要領」および同「南京城攻略及び入城に関する注意事項」で捕虜の取扱いに言及しなかったこと摘示し、その中でも取り分け次官通牒の「国際法にしたがわない」という指示が「捕虜は殺してもかまわぬ、否むしろ殺してしまえ」という現地軍の対応に繋がった述べている。

洞氏は南京事件での捕虜の大量殺害を前提として、上記で挙げられた資料がその原因の一因となったと推測したものと思われる。この推測自体は十分に成立する推測だとは思うが、その間を繋げる(通牒が直接の原因となって捕虜殺害を実行したことを示す)根拠がない。したがって、あくまでも推測の域を出るものではないと言わざるを得ない。

国際法学者から見た日本軍

日本軍中央による中国兵捕虜への対応に問題があったことは、洞氏等の研究者が指摘しているところである。この指摘は近現代史の研究者であればそれ程違和感のない見解だと思われるし、それは何も歴史学者だけのものではない。以下に、国際法学者の一又正雄氏の文章を紹介したい。

一又氏は1907年生まれ、早稲田大学法学部英法科を卒業後、国際連盟事務局東京支局、早稲田大学教員となり、1944年から召集兵として中支戦線を赴き、終戦後も早稲田大学で国際法を教えたという経歴を持っている。また、終戦直後は東京裁判が行われている際に、東京裁判を研究するグループに参加し、またその後、法務省の戦犯裁判関係資料の整理研究事業にも参加している。

これらの経歴からも分かるように、戦前戦中を壮年期で過ごし、国際法学者・東京裁判研究者または元軍人としての見解が記されており、貴重な資料と言えるだろう。

p.110

わが国は、日清・日露の両戦役では、戦争法規の遵守については、外国人も目をみはるほど模範的であり、とくに後者においては、西欧の大国との最初の戦争であり、文明国として断じて恥ずかしくない立派な態度で挑むという意識から、捕虜を優遇しすぎるほどであった。今次の大戦では、あえて白人種に対して卑屈な態度をとらぬという人種平等の立場を堅持したところまではよいが、満州事変以来の慢心と惰性から、「事変」に名をかりて、戦争法規の無視に慣れ、それが太平洋戦争にもちこまれ、国際法の遵守など邪魔とばかり、従来の慣例をやぶって、「国際法を遵守する」旨の言葉が開戦の詔勅から削られてしまった。戦争の区域は全アジアに及び、広大な占領地に施政し、大量の捕虜を取得し、捕虜や住民に対する暴行、虐待、拷問、無裁判処刑の事件が頻発した。p.141

一又正雄「BC級戦犯裁判の全貌」(『自由』1970年8月号)

満州事変以降も、わが国の軍部は、たしかに、軍規厳正を無視していたわけではなかった。現に、それ以来、終戦までの間に、わが軍の軍法会議にかけられた略奪強姦、戦地強姦、同致死傷の事件は三一九件にのぼり、無期3、懲役一〇年以上18、同九~五年63、同四~三年131、同ニ~一年99、同一年以下5となっている。しかし、前述のような師団長や部隊長の下では、大目にみられて、事件として軍法会議にかけられなかったものがその何百倍何千倍にのぼるであろうか。憲兵隊や海軍特根などの捕虜、住民に対する加害行為も、過去において厳正を誇りにした軍隊のなかに、長い戦争の間に育成された悪臭の結果であった。

ここで「満州事変以来の慢心と惰性から、「事変」に名をかりて、戦争法規の無視に慣れ」と述べられているように、交戦法規の無視は何も盧溝橋事件から始まったのではなく、それ以前の満州事変以来のことであったという。しかも、交戦法規無視の理由は「「事変」に名をかりて」いた、つまり、事変だから交戦法規に従わなくてもよいというわけである。次官通牒に示された訓示と一致する理屈である。

事変における交戦法規の適用

次官通牒では、事変であることを理由に交戦法規を適用しなくてよいと訓示しているが、この点に関する国際法学者の見解を確認したい。

まずは信夫淳平の見解を紹介する。

信夫淳平『戦時国際法講義 第一巻』

信夫淳平『戦時国際法講義 第一巻』pp.449-450

(K-K註:(欄外見出)実的戦と国際法則の適用の問題)

三二〇 由来実的戦を論ずる方りて逢着するに一疑問は他なし、交戦及び中立に因する法規慣例は法的戦に於けると同様にその適用を見るべきや、その儘全部が適用せられずとせば如何なる程度及び範囲に於て之に適用するを得べきやの問題である。この問題は之を交戦の法規慣例と中立のそれとに別けて見るを便とする。

(K-K註:(欄外見出)交戦法規を不適用と為す理由は無い)

先づ以て交戦の法規慣例(略して交戦法則といふ)にありては、抑も現在の交戦法則は総てこれ法的戦の場合を想定して出来て居るものであるから、法的戦に非ざる実的戦にありては、交戦法則の規定に遵由せざるも可なりとの論は、実的戦に従事する軍当局者よりは勿論、時には法律顧問の職に在る者からも耳にする所である。

この主張に対しては、講者は之に同せず、実的戦とても交戦法則には当然遵由せねばならなぬものと答ふるを常として来た。抑も交戦法則は、作戦上の必要と人道上の要求を基礎とし、之を調和して築き上げたものである。而して実的戦に於ても、交戦者は作戦上の必要を遠慮せねばならぬ理由は無いと同時に、人道上の要求を無視して可なりとの理由も無い。法的戦に非ざればとて、敵を攻め己れを守る上に於て交戦法則が適法と認むる凡ゆる手段は之を用ゆるに妨げないと同時に、法的戦に非ざるの故を以て、例へば俘虜は容赦なく殺戮して可なり、害敵手段は無制限に行ふべし、私有財産の強奪は勝手たるべく、占領地は征服地と同様に心得て如何に住民に臨むも妨げず、と云はば何人もその暴論に驚くであろう。戦に処して人道、條理、及び法規慣例の尊重すべきことは、その戦の法的たると否とに依りて何等差別は無い筈である。

殊に現行の陸戦法規慣例規則及び海戦関係の若干の国際法規(空戦に関しては今日未だ国際法規は出来てないけれども例へば一九二三年の海牙空戦法規案の如き)は、元々法的戦を対象として編成されたものに相違ないが、その規定事項には編成の際に新に考案せられたものとては事実何程も無く、大部分は古来の幾多の戦闘を経て自然の間に漸次成熟したる大体普遍的なる慣例をば、集めて単に成文にした迄に過ぎない。(海牙空戦法規案とても主として第一次大戦の実験を基礎としたものである)。成文の現行交戦法規は法的戦の場合を予想して作つたものなるにせよ、さればとて法的戦に非ざる場合には一切之を適用すべらず、将た適用するに及ばず、と謳つてある訳ではなく、又そのやうな否定的解釈を容るる理由は考へられない。仮に交戦法則にして今日の如く実的戦の流行となれる時代に於て新に編纂せらるるありとせば、必ずや本則は戦の法的たると実的たるとを問はず総ての戦闘に之を適用すといふ意味の一ケ條が加はりしに相違あるまい。故に法的戦に非ざればとて、苟も戦闘を行ふ限り、交戦法則は均しく適用すべきものと見るのが妥当である。オッペンハイムが宣戦の方式を履まずして交戦状態の成立する場合の幾多の事例を挙げたる末、『これ等総ての場合に於ても、交戦の諸法規は総て適用せらるるものと見ざる可からず、何となれば、凡そ戦は、たとひそれが違法に開始せられ、又は戦の行為と意図せざりし所の武力行為より自動的に発生したるものにしても、国際法の眼から見れば等しくこれ戦なればなり。』(Oppenheim, Ⅱ, §.96, p.142)と云へるは、決定的の見解である。適用の語に疑惑あらば準用といふも可なりで、要は法的戦に非ずんば交戦の法規慣例に遵由するに及ばずといふの謬見なるを指摘したい意味である。

ここで言う法的戦、実的戦について説明すると、法的戦とは、従来の国際法で「戦争」として認められる要件を備えている戦争を意味する。その要件は、例えば交戦主体が国家同士であること(内戦は例外とする)、開戦の意思表示をしていること、国交が断絶されていることなどが挙げられる。一方、実的戦とは、法的戦の要件を欠いているものの実態として法的戦と変わらない「事実的の」戦争をいう。

信夫は実的戦の実例をいくつか挙げているので、その中で分かり易い事例を拾ってみよう。幕末の1863年に起きた薩英戦争、同じく幕末で1863年・1864年に長州藩と英・仏・蘭・米との間で起きた下関戦争(馬関戦争)、1900年の義和団の乱、1932年の第一次上海事変。これらのケースを見ても分かる通り、一方の交戦主体が国家ではない、宣戦布告や最後通牒での開戦意思の表示が無い、戦闘が行われていても国交断絶はされなかったようなケースが実的戦に当てはまる。

また、信夫は「その実的戦は熟して法的戦となった」事例として「支那事変」を挙げていることから、日中戦争は少なくとも実的戦の一種として始まり、戦線拡大に至って法的戦となったと信夫は見ている(同書p.436)。

上掲した文章では、実的戦つまり「事変」に交戦法規が適用されるべきか否かを論じている。

興味深いのは、軍当局者や軍の法律顧問においても、実的戦では交戦法規を遵守する必要が無いという者もいたことだ。これは、次官通牒の内容を裏書する事実と言えるだろう。

一方で信夫の見解としては、例え実的戦であろうと交戦法規は「当然遵由せねばならなぬもの」とする。その理由を「戦に処して人道、條理、及び法規慣例の尊重すべきことは、その戦の法的たると否とに依りて何等差別は無い筈である。」と述べている。当然、戦争であり戦闘が行われる以上、軍は軍事的必要に基づく一切の行為を実行することが認められる一方で、人道的配慮をしなければならないのは、戦争の法的・実的の如何を問わないからだ。

次に立作太郎の見解を紹介する。

立作太郎『支那事変国際法論』

第二節 事実上の戦争と交戦法規の適用(抜粋)

是の如く国際法上の戦争状態の開始さるること極めて稀であつて、多くの場合に於て、敵対行為が国際法上の戦争状態を開始すること無くして行はれるに至るのは、主として、国際連盟規約又は不戦条約等の、元来国交断絶(rupture)の生ずるを防ぎ、国際紛争の平和的解決を致さんとすることを趣意とする条約に関して、条文中の用語に拘泥するの解釈が広く行はれ、国際法上の戦争状態を開始せざれば、仮令強力行使を行ふも条約に触れずと為すの(筆者より見れば)常識にも反し、且つ規約又は条約の締結の趣意にも副はざる見解が広く行はるるに至つた結果として見ることを得るのであるが(註一)、兎も角も国際の敢行の上に於て、国際法上の戦争状態の開始無くして実際の敵対行為が大規模に行はれた実例が数多生じたる以上は、是等の場合の事実上の戦争ともいふべきものに、戦時法規の或部分を準用することを認むるの必要が、双方の紛争当事国に依りて感ぜられ、第三国も或程度まで戦時法規の準用を認めざるを得ないこととなるのである。是等の事実上の戦争が屡ゝ発生するの傾向あるを以て、之に戦時法規の或部分を準用することにつき、国際慣例が漸次固まりつつあるものと思はれる。否已に或程度までは国際慣例が固まつて居つて、第三国も幾分の躊躇の態度を示しながらも、実際は之を認めんとするの実況に在るものと言ひ得べく考へられる。戦時法規につき交戦法規と中立法規とを区別するときは、概言すれば交戦法規中の直接の兵力的害敵手段に関するものは事実上の戦争に於て準用を認められ、而して中立法規は概して未だ準用を認めらるるに至らぬものと言ひ得べきに非ずやと思はれる(註二)(註三)。(註二)事実上の戦争に於ては、交戦法規中に於ても必ずしも行はれざるものがある。例へば外交関係の断絶は必ずしも事実上の戦争の開始の直接の効果として当然生ずることは認められない。又事実上の戦争開始の結果として当然両国間の一定の条約が効力を失ふことは未だ認められない。然れども交戦法規中の直接の兵力的害敵手段に関するもの(例へば陸戦条規に掲げられたる如き諸法規)は、事実上の戦争に於て準用を認められるものと考へられるのである。

立作太郎『支那事変国際法論』pp.3-8

立は、「交戦法規中の直接の兵力的害敵手段に関するものは事実上の戦争に於て準用を認められ(る)」という。信夫は交戦法規の「適用」を主張していたことから考えると、立が「準用」と表現しているのは若干、慎重な記述のように見える。

また、立は「戦時法規の或部分を準用すること」と述べていることから、次官通牒に見られる「「陸戦ノ法規慣例ニ関スル條約其ノ他交戦法規ニ関スル諸條約」ノ具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラス」という一致する見解に見えなくもない。しかし、上掲文章の「註二」を見てみると、立の言うところの「交戦法規」の準用されない部分として、外交関係の断絶、紛争当事国間の条約の効力喪失を挙げていることから考えると、立の言う「交戦法規」は信夫の言う「交戦法則」とは示す範囲が異なり、実体的な条約・慣習だけではなく、国際法上の効果・現象までも含めていると考えるべきだろう。その事を裏付けるように、「交戦法規中の直接の兵力的害敵手段に関するもの」の例示として「陸戦条規に掲げられたる如き諸法規」を挙げており、これを「事実上の戦争に於て準用を認められる」としているのである。

これらのことから考えて、実的戦(事実上の戦争)への交戦法規適用に関する立の見解は、信夫のそれと変わらないものと見なすべきである。

以上、当時の戦時国際法学者の中でも主要な人物である立作太郎、信夫淳平の見解を紹介した。いずれの見解においても、日中戦争初期の「事変」と称された実的戦・事実上の戦争の状態であっても、交戦法規を適用(準用)されるべきであったことが分かる。ところが、陸軍次官通牒にあるように、交戦法規を部分的に適用しなくてよいと指示を出している。軍中央は当時の戦時国際法学者の見解と大きく異なる法解釈を通牒で訓示しているのである。

まとめ

本項では、陸軍次官通牒「交戦法規ノ適用ニ関スル件」(陸支密198号、1937年8月5日付)の内容および研究者による評価を検討した。

通牒の内容は、盧溝橋事件以降の日中間の状態を戦争ではなく事変と捉え、事変であることを理由に交戦法規の規制に囚われる必要はないと指示している。その一方で、中国側の資産の処分について交戦法規で認められている処分方法を採ることを指示する。その実態としては、自衛という理由をもって軍の行動に有利に働くよう交戦法規の解釈することを指示するものである。ただし、交戦法規の規制に囚われる必要はないとはいえ、過度な無法行為によって諸外国(おそらくは欧米を意識している)を刺戟しないように注意を与えている。結局はいくつかの条件で縛りながらも、現地軍に交戦法規の適用の当否に関して幅広く解釈の余地を与えている内容となっている。

この通牒の評価を巡って研究者の間では、捕虜を殺害することを容認もしくは誤認させる可能性があるとする見解と、その可能性を否定する見解(東中野氏)が提示された。そもそも可能性を否定するという作業自体の困難性もあってか東中野氏の論証は非常に強引なもので、通牒の文意を取り違える等の問題も散見され、東中野氏の論証は失敗に終っていると思われる。しかし、一方で捕虜を殺害することを容認もしくは誤認させる可能性はあくまでも「可能性」でしかなく、そのことを裏付ける具体的な根拠は存在しないことから、この論争自体は後から吹き掛けて来た東中野氏の一人相撲のようなものと言えるだろう。

この通牒が捕虜を殺害することを容認することになった可能性について検討してみると、文章上では直接、捕虜殺害を指示、容認、黙認するようなものは存在しない。がしかし、交戦法規の適用の当否について現地軍に幅広い解釈する余地を与える指示を出していることに加え、日本軍には中国兵捕虜を人道的に取扱う素地が薄く、殺害を容認するような教育さえ行っていた。また、中国人に対する差別感情、捕虜自体に対する忌避感情も指摘されている。これらのことを考慮するならば、この通牒が積極的に捕虜殺害を後押しした訳ではないにしても、捕虜対応に何らかのマイナスの影響を与えたと考えることは不自然ではない。

戦争ではなく「事変」であることを理由に交戦法規の適用を否定する通牒の趣旨について、当時の主要な戦時国際法学者である立作太郎、信夫淳平の見解を引いて検討した。両者の見解で共通しているのは、例え「事変」のような実的戦の段階においても交戦法規、とりわけ陸戦規則に定められている諸規定は適用(準用)しなければならないということだった。この様に、国際法学者の標準的な見解から外れるような通牒を軍中央が率先して通達していたことは、軍中央における国際法遵守へのアブノーマル性を表出するものと考えられる。

陸軍次官通牒「交戦法規ノ適用ニ関スル件」を評するならば、盧溝橋事件以降の中国軍との戦闘において交戦法規をすべてを適用する必要はないとし、交戦法規で認められたメリット、つまり軍事的必要は享受すべきであり、デメリットである人道、騎士道精神について「無原則」に逸脱することは認められないと指示するものと言える。

ここでいう交戦法規で認められたメリットとは、具体的には敵地の動産・不動産の処分方法であり、交戦法規が認めるように押収・処分できることを指示している。

また、デメリットとは「害敵手段ノ選用等」である。「害敵手段ノ選用等」に関して「努メテ尊重」するとは書いているものの、これは裏を返せば努力の及ばない範囲では尊重しなくてもよいことを意味する。しかし、何が「努力の及ばない範囲」なのか指示がなく、その判断は読み手の任意となる。通常の状態であっても、この様な示唆を受ければ自己に都合の良いよう解釈をすることを誘発するが、戦場の様なアブノーマルな状態ではさらに歪な解釈を生み出す結果となったことは想像に難くない。

他所において外交問題になることに対する懸念が書かれていることからすれば、読み手は外交問題を引き起こすか否かというラインを交戦法規逸脱の基準と読むのではないだろうか。そして、戦場において「外交問題」という「非現実的」問題が軽視されることは、パネー号事件、レディーバード号事件、アリソン殴打事件などでも明らかなことである。結局は、東中野氏が主張するような「害敵手段ノ選用等(を)努メテ尊重(する)」=捕虜保護に関して如何ほどにも効力がなかったというべきであろう。

参考資料

- 『支那事変国際法論』立作太郎 松華堂 1938年

- 『戦時国際法講義 第一巻』信夫淳平 丸善 1941年

- 『戦史叢書 支那事変陸軍作戦 2 (昭和十四年九月まで)』防衛庁防衛研修所戦史室編 朝雲新聞社 1976年

- 『南京大虐殺の証明』洞富雄 朝日新聞社 1986年

- 『岩波ブックレット シリーズ昭和史NO.5 新版 南京大虐殺』藤原彰 岩波書店 1988年10月20日

- 『南京戦史 増補改訂版』南京戦史編集委員会 偕行社 初版1989年11月3日 増補改訂版1993年12月8日

- 『南京戦史資料集1』南京戦史編集委員会 初版1989年11月3日 増補改訂版1993年12月8日

- 『新装版 天皇の軍隊と南京事件 もうひとつの日中戦争史』吉田裕 青木書店 1998年6月15日

- 『「南京虐殺」の徹底検証』東中野修道 展転社 1998年8月5日第1刷発行

- 『南京事件 「虐殺」の構造 増補版(中公新書)』秦郁彦著 中央公論新社 2007年

- 一又正雄「一又正雄 戦犯裁判研究余論(一)一九二九年捕虜条約準用問題」(『国際法外交雑誌』1967年6月 )

- 一又正雄「BC級戦犯裁判の全貌」(『自由』1970年8月号)

- 「交戦法規ノ適用ニ関スル件」アジア歴史資料センター Ref.C04120138000

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C04120138000 - 大中真「一又正雄文庫を訪ねて」(桜美林論考 人文研究 2019年3月)

https://researchmap.jp/read0059149/published_papers/19961845

コメント