| 歩66捕虜殺害事件 東中野説批判 総目次 |

| 1. はじめに 2. 殺害命令の存否 3. 捕虜捕獲状況・捕獲数 4. 戦闘詳報の捏造 5. 投降兵の処刑 6. まとめ 7. 参考資料 |

投降兵の処刑はやむ得なかった?

最後に、歩66連隊の捕獲した捕虜の「処刑」が「已むなく…処刑」されたという東中野氏の主張を検証する。この結論に至るには二つの論証を経ている。一つ目は、第1大隊戦闘詳報に記述されている捕虜殺害命令の文面が通例の命令と比較して「あり得ない」とし、命令文が創作であったことを強調する。二つ目に、小宅曹長の証言から、捕獲された捕虜が「騒然していた」ことをもって、「投降兵が…暴れ出して統制がきかくなり」「釈放が困難となった」ので、「已むなく…処刑が断行された」というのである。

命令口調

東中野氏は捕虜殺害命令が戦闘詳報作成者による創作だとし、そのことを踏まえて命令の文面を「仔細に見」ると二つの点に気がついたという。一点目は次の通りだ。

最初に眼につくのは、「十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何」という相談調の言葉である。いのちがけの戦場で、「何々してはどうか」と上官から相談されたのでは、果断に行動できない。命令は常に「何々せよ」という命令口調であった。

東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p.110

従って「旅団命令により捕虜は……逐次銃殺してはどうか」という表現自体、命令口調としてはあり得ない。逆に、もし銃殺命令が出ていたのであれば、「逐次銃殺シテハ如何」ではなく、「逐次銃殺スベシ」と書かれていたはずだ。

東中野氏の主張の主旨は、戦闘詳報に書かれている「十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何」が、通例の命令口調とは違うということだ。確かに命令としては曖昧な指示と言えるだろう。当時の状況を鑑みるに、捕虜殺害の実行方法を第1大隊に一任するという意味だったと考えられる。もちろん、命令口調が通例と違うことは、東中野氏が主張する命令が創作だったという説を裏付けるものではあるまい。

次に東中野氏が着目点は以下の通りだ。

しかも、その「逐次銃殺」という案は実行されなかった。その代り投降兵は刺殺された。「各中隊ニ等分ニ分配シ……五十名宛連レ出シ……刺殺セシムルコト」となったのである。

東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p.110

季節は冬であった。刺殺開始時は、すでに夜の帷が降りていた。明りなく、辺りは真っ暗であった。支那軍兵士は厚手の冬服を着ている。暗闇の中、急所を狙って、冬服の投降兵を刺殺する。そんな芸当が果たして何度も何度もできたであろうか。投降兵は、それでもおとなしくしていたであろうか。

この二点目の最初の一文だが、命令文内で提案された銃殺という殺害方法が、実際には刺殺へ変更されたというだけで特に意味はない。提案である以上、提案方法にこだわる必要もなく、部隊や状況に合致した殺害方法を採用したに過ぎないのだろう。

その後に続く文章は単なる感想文でしかない。相手が厚手の服を着ていると銃剣で刺殺できたのか疑問が出るというのは、随分と無理のある話だろう。この文章は後に続く文章の呼び水としての書いているに過ぎない。つまり、投降兵が反抗したという推測である。

投降兵の反抗

その投降兵の反抗とは以下のようなものである。

その処刑は支那兵を捕えた第四中隊が中心になって行った。そこで、第四中隊を実際に指揮していた小宅小隊長代理の証言を、阿羅健一「兵士たちの<南京事件>」から再度引用しよう。

東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』pp.110-112

《その後捕虜についてはどうしたのかはっきりした記憶がない。それでも捕虜収容状況を見に行き、行ってみると、収容所が騒然としていて警戒にあたる兵隊の苦労は大変だと思っていたのが印象に残っています。》

《捕虜の取扱は国際条約で定められており、捕虜とは戦意を失い、降伏して我が方の命令指示に従順に従う者をいいます。しかし、捕虜と言われている中には、戦闘に敗れ抗戦力を失い一時降伏の意を表し、収容されると群れをなしてただちに反乱したり、偽装降伏して再度戦線復帰の機をうかがうものがいます。捕虜護送中、捕虜が護送兵を急襲して武器を奪い、大脱走した例もあり、捕虜として確認するには相当の日時を要することが多いのが現実です。》

これと同じような証言が偕行社の『南京戦史』にも出てくる。投降した支那兵の中には「小銃は捨てても懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた」とは、島田勝巳(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)の証言である。

つまり、戦意を喪失して已むなく捕われの身となっても、日本軍の命令に従わない投降兵が少なくなかった。なかには戦線復帰を虎視眈々と狙っている者もいた。隙あらば、群れをなして直ちに反乱に出る者もいた。

この時も、小宅小隊長代理の証言によれば、投降兵は収容先で「騒然」としていた。騒然となった投降兵がそのあと暴れ出して統制がきかなくなり、投降兵の釈放が困難となった。そこで已むなく投降兵の処刑が断行されたのであろう。

小宅曹長の証言のうち、捕虜の認定について長く引用しているのは、第1大隊が捕えた中国兵は捕虜ではなく、「捕虜として確認」する前の「投降兵」であることを強調したかったのだろう。「投降兵」であれば、捕虜としての権利を与えられず、取り扱いに差が出るという思惑があるのだと思われる。

そしてその「投降兵」は、収容先で「暴れ出して統制がきかなくなり」、「已むなく投降兵の処刑が断行された」というのである。

捕虜の認定について

小宅曹長は捕虜について詳述しているが、一部誤解している点があるので指摘しておく。

まず、捕虜の取扱いに関しては国際条約で定められているのはその通りで、日中戦争当時に有効だったのは1907年「陸戦の法規慣例に関する条約」及び同付属書「陸戦の法規慣例に関する規則」(以下、陸戦規則する)であり、日本は批准しなかったが1929年「俘虜の待遇に関する条約」も存在した。陸戦規則第3条後段には「敵に捕はれたる場合に於ては、二者(K-K註:交戦者である戦闘員及び非戦闘員)均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。」としており、敵に捕われた時点で捕虜として取扱いを受ける権利を有している(※)。したがって、「捕虜として確認するには相当の日時を要する」ということは国際法の主旨にそぐわない見解であり、投降兵を捕獲した時点で捕虜として取扱わなければならない。

※信夫淳平「俘虜は敵の権内に陥れるその瞬間に於て俘虜たるものにして、捕獲国か俘虜たるに至れる事前の行為を審理し、之に俘虜たるの取扱をなす事を決したる上にて俘虜となるものには非す」(俘虜関係調査部「一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討」より)

小宅曹長は「捕虜とは戦意を失い」・「戦闘に敗れ抗戦力を失い一時降伏の意を表し、収容されると群れをなしてただちに反乱したり」という事例を上げ、捕虜の内心の心情を「捕虜として確認する」ことの判断基準としてる。心を読むことなど出来ない以上、この様な「確認」など非現実的であり、恣意的な判断となることは必然だろう。若干、余談となるが、この様な捕虜の内心について興味深い記述があるので紹介しよう。

八六七 俘虜の逃走に関しては、元来俘虜が逃走を企つるのは自国軍の戦闘力を増加せんがためで、同じく祖国への忠勤の一発露とも見得るものであるから、逃走は必しも犯罪を以て目すべきものではない。或は逃走は俘虜として機会さへあらば当然試むるべき一つの義務なりとまで説く者もある(例えば Davis, Elem. of Int. Law, p.315)。英国の陸戦法規にも『敵国の俘虜となりたる将校又は士卒にして陛下の軍務に復帰し得るの機会あるに拘らず復帰せざりし場合には之を懲役に処す。』との規定すらある(第五條第三項)。先に述べたる万国国際法協会の一九二一年の海牙大会に於て俘虜取扱規則案の討議の際、西班牙の赤十字社の代表は『俘虜が逃走せんと企つるのは、啻に彼の権利であるのみならず一の義務で、随つて論理上犯罪でも過失でもないと吾等は見る。故に俘虜がその義務たることを企図したことに対し之を処罰するが如きは勿論、叱責を加ふることすら吾等は正義の名に於て承認し難いのである。』と論じた(Int. law, Assoc., Report., Vol. I, p.215)。闘争を義務といふは聊か言ひ過ぎたものならんが、少なくも俘虜たる者の自然の情とは云ひ得られる。

信夫淳平『戦時国際法講義 第二巻』pp.158-159

ここで信夫が論じているように、捕虜が逃走し自軍に復帰するという信念は「俘虜たる者の自然の情」であり、「逃走は必しも犯罪を以て目すべきものではない」とする。そうである以上、戦意や逃走の意志を持っているという内心の心情をもって「捕虜の確認」の判断基準にならないのは当然のことだ。判断すべきは内心ではなく、実際の行為(反抗、不従順)なのである。

「騒然」と反抗

さて、もっとも問題となるのは最後の段落だ。改めて引用しよう。

《その後捕虜についてはどうしたのかはっきりした記憶がない。それでも捕虜収容状況を見に行き、行ってみると、収容所が騒然としていて警戒にあたる兵隊の苦労は大変だと思っていたのが印象に残っています。》

東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p.112

(略)

この時も、小宅小隊長代理の証言によれば、投降兵は収容先で「騒然」としていた。騒然となった投降兵がそのあと暴れ出して統制がきかなくなり、投降兵の釈放が困難となった。そこで已むなく投降兵の処刑が断行されたのであろう。

この引用中の括弧内の言葉は小宅曹長の証言だ。ここで「収容所が騒然としていて」と述べているが、実際に捕虜を収容した時点でこの様な状況があったことを示す史料がある。

このときのことを高野保太郎さん(鹿沼市上石川)はこう語っている。「百二十人たらずの第四中隊で警戒に当たった。捕虜のなかにホネのあるものがいて、一部の兵隊を扇動して暴動を起こしたが、機関銃の空砲でおどしたら間もなく静まった。無装備というものの、千五百余の敵を一個中隊で監視するのはひと苦労だった」

「郷土部隊奮戦記」206/日華事変/ 南京総攻撃18『サンケイ新聞栃木版』

この証言では「暴動を起した」としているがそれも「間もなく静まった」としており、小宅曹長のいう「騒然として」いたというのもこの事ではないかと思われる。いずれにしても、「間もなく静まった」のだから、東中野氏が主張するような「暴れ出して統制がきかなくなり」という状況ではなかった。

そもそも、根拠とした小宅曹長の証言でさえ、単に「騒然として(いた)」というだけで、「暴れ出して統制がきかなくな(った)」などと証言していない。

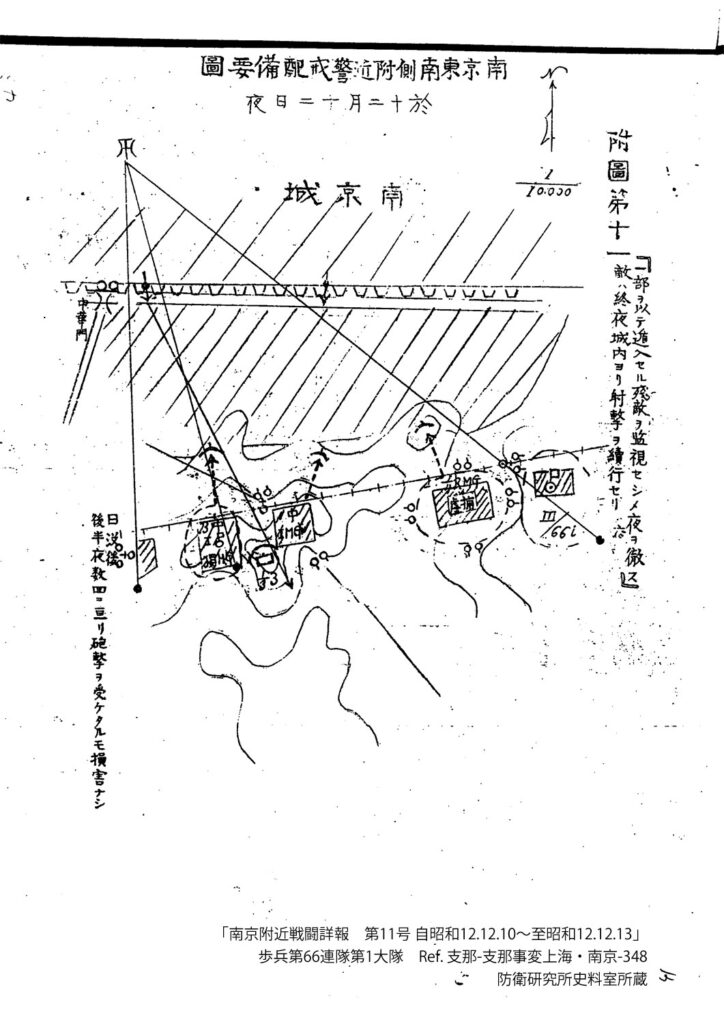

第1大隊戦闘詳報でさえ「暴れ出して統制がきかなくなり」などという状況は書かれていない。戦闘詳報には次のような収容状況が記されている。

(K-K註:12月12日の項)

「歩兵第六十六連隊第一大隊『戦闘詳報』」『南京戦史資料集Ⅰ』p.562

十五、(略)

捕虜ハ第四中隊 警備地区内洋館内ニ収容シ周囲ニ警戒兵ヲ配備シ其ノ食事ハ捕虜二〇名ヲ使役シ徴発米ヲ炊爨セシメテ支給セリ食事ヲ支給セルハ午後十時頃ニシテ食ニ餓エタル彼等ハ争ツテ貪食セリ

捕虜を使役して食事を作らせ食事を与えているというのだから、十分に統制が取れていることが判断できる。

東中野氏は、捕虜が「騒然」としていたという小宅曹長の証言をもって、「暴れ出して統制がきかなくなり…已むなく投降兵の処刑が断行された」というが、この様な推測はまったく事実に反する創作でしかない。

東中野氏のこの主張には致命的な点がある。そもそも同氏の主張は、ここまで論じたように第1大隊が独断で捕虜殺害したこと隠蔽する為に、戦闘詳報に旅団・連隊の発令による捕虜殺害命令を捏造したというものだった。もしここで東中野氏が主張するように、暴動が発生して「已むなく投降兵の処刑が断行された」のであれば、それは正当行為なのだから旅団・連隊の命令を捏造する必要はない。ありのままに、捕虜が暴動を起した為に鎮圧し全て殺害したと戦闘詳報に書けば済む話だ。自家撞着も甚だしい主張と言えるだろう。

最後に指摘しておくが、「投降兵の釈放が困難となった」と書いているが、第1大隊の捕虜に関してこのことを示す根拠は一つも存在しない。まったくの絵空事である。

| 4. 戦闘詳報の捏造 [前ページ] | 5. 投降兵の処刑 | [次ページ] 6. まとめ |

コメント