|

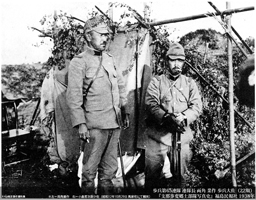

���p�ƍ� ������65�A�� �A���� �����卲22��

�ʐ^

| ���p�� |

�w��r��x1938�N |

�w�x�ߎ��ϋ��y�����ʐ^�j�x1938�N |

�w�x�ߎ��ϋ��y�����ʐ^�j�x1938�N |

�w���y������L ��1�x1964�N |

�w�ᏼ������z�^�x1967�N |

�ʐ^ |

|

|

|

|

|

�w�ӂ����� �푈�Ɛl�� �P�x�i1982�N�j���

�m��z�m�[�g�n

�iK-K���F�{���ɂ́A�������ȑO�̋L�������݂��邪���������j

p.111

��\�\����\�\�ᏼ�A���͒��]�̋��R�������n��ɒB�����B���̒n���͎��@�▼���������A�ʏ�̗��Ȃ�A�����������Č��ĉ�肽���Ƃ��낾�B�����A���܂͐i���Ɏ����i���\�\�B�Ƃ���w�Z�ɖ�c���Ă���Ɩ��߂��������B�u��S�O���c���R�c�����́A�ᏼ�A�����тɔz�����������킹�w�����A�G���R�C����тɖ��{�R�C����̂��A�R��͂̓싞�U����e�ՂȂ炵�ނׂ��v�ƁB

�t�c��͂͗g�q�]�k�݂i�o���邱�ƂɂȂ��Ă���A�ᏼ�A���ɂ͓n�͉��삪��������Ǝv���Ă����̂ɁA�v�������Ȃ����߂������B�������ᏼ�A���͂���܂ŗ��X���̐i�������������ɁA����Ǐ��߂ĕ\����̕Ћ��ɏo���Ă��炦��̂��ȁA�Ƃ����v����ۂ߂Ȃ������B��

p.111

��\�\�O���\�\�������R����h�싞�U������h�̒ʕ�B�ᏼ�A���͂܂������ɓc�R�F�Y�����̑�������G���R�C���̂̂��ߏo�������A�����Ď�͕����͌㓡�펡�����̑������擪���Ƃ��Ė��{�R�����n���ڕW�ɑO�i���B���̒n���ɂ͓싞��̗]�g�͎A�s�c�̒��������o�v�A��ʏZ���͂Ƃ܂ǂ��A������₩�Ȃ�ʂ��̂����

p.112

��\�\�l���\�\�ߑO�ꎞ�A���͊p�c�h�ꒆ�тƑ�ܒ����ɓG�̑�R�̂Ȃ����g���A���{�R�U���̖��߂�^�����B���̓G���ł͂Ȃɂ��Ƃ��������邩�킩��Ȃ��B���͐��t�Ŕނ�̐������F�����B��ܒ����i�@�֏e������z���j���o���������ƁA�A����͂͒������̕������������Ȃ���i�B���������A���������Ζ\�������˂Ȃ���C���c�c��

p.115

��\�\�l���\�\�ߑO�\�ꎞ�A�A����͖͂��{�R�����n��ɒB���B�����ɖ��{�R�C��ɓ��̊ۂ̊����Ђ邪����̂�����B�p�c���тƑ�ܒ����́A�ǂ����ǂ��˔j�����̂��A���̊ۂ͌����ɎR��ɂ���̂��B���т��������������������B�ނ�͒f���Ēʂ�Β�R�͂��Ă��A�������������Ƃ�����ӂ̂Ȃ������������B�A���͒�����܂łɎ��ӂ�}���A���{�R�C��̊��S��̂��Ȃ��Ƃ�����

p.115

�ᖋ�{�R��тœ����ߗ��̐��͖c��Ȃ��̂������B�����̕ł͈ꖜ�ܐ�O�S�]�������B�������悭�ނ�ׂĂ݂�ƁA�w���q��V�l�Ȃǔ�퓬���i�싞���痎�̂т��s���j���܂����Ă������߁A�������蕪���ĉ�������B�c��͔���l���x��������

p.121

�ᔪ��l�̕ߗ��́A���{�R�̂ӂ��Ƃɏ\���ނ˂̍ג����������i�v���ɖ��{�R�C��̎g�p�������炵���j���������̂Ŏ��e�����B���͂ɂ͕s���S�ȓS������{���O�{�����Ă��邾���������B�H�Ƃ͂Ƃ肠�����C��̒n���q�ɂɊi�[���Ă��������̂��^�сA�ނ玩�g�ŋ��H����悤�w��������

p.121-122

�ᓖ���A�ᏼ�A���͐i���Ɏ����i���ŕ��͏��Ղ��������A���{�R�̂��̏ꏊ�ɂ����̂͐琔�\�l�ł����Ȃ������B���̕��͂ő����̕ߗ��̏��u�����邾����s���͂������Ƃ͂ł��Ȃ��B�l���Ɍx������z�u���ĊĎ�������݂̂������B��̐����ʼnΎ����N�������B�͂��ꂩ�炻��ւƉ��Ă��A���̍����͂����ւ����B�����ɑ�ꒆ����h�����Ē��Âɂ����点�����A�Ύ��͔ނ�̌v��I�Ȃ��̂ł���A���̍����𗘗p���A�\����Ȃ����Ƃ����A�����̕ߗ��ɓ��S����Ă��܂����B�������ˌ������ē��S��h�����̂����A�ÈłɓS�C�ł͓�������̂ł͂Ȃ��B�ɂ��Ɓh���S�l�疼�h�Ƃ�������

p.122-123

��ߗ��̓��S�́A�ʏ�Ȃ炽���ւ�Ȃ��Ƃ����A���͓��S���Ă���ċt�ɍK�����Ǝv�����B�H�Ƃ�����Ȃ���������ł���B���̂��ߏ�i�ɂ͓��S����邱�ƂȂ��A�Ȃ�ł��Ȃ��悤�Ȋ�����邱�ƂɌ��߂���

p124

��R�i�ߊ��̓��鎮���\�����ɍs���邱�ƂɂȂ����̂ŁA����ɂ����Ԃ������Ă͂Ȃ�Ȃ�����A�R����u�ߗ������u����v�Ƒ�S�O���c���R�c����ɖ��߂��o���̂ł���B�������Ђ�ς�ɌR�͏��u������Ă����B�R�c���c���͂��������Ƃ��Ă͂˂����B�����܂��R�c���c����͂Â��āu���u�͂܂��҂炲�߂�v�Ƌ��ۂ̑ԓx���Ƃ����B�������R�͋����ɂ����߂������Ă��̏��u�����܂��Ă����̂ł����

p.124

��R�c���c���͗܂��̂�Ŏ��̑��Ɉ��ʂ��܂߂��B���낢��l�������ʁA��A�ɏ悶�ĕߗ��S������ق��Ȃ��B����͘A�����ł��鎄�̋��O���łǂ��ɂł��ł��邱�Ƃł���B���͑�������c�R�F�Y�������ĂсA���̖��߂�^�����B�u�\������A�����c���Ă���ߗ��S���{�R�k���̗g�q�]��݂ɏW�������߁A��A�ɏ悶�A�D�ɂĖk�݂ɑ���������B���ꂪ���ߕt�߂̑����ɂďM���W�߁A�����l�̂��������������v�\�\���ꂪ���̖��߂�������

p.126-127

��\�����A���͎R�c���c���ƂƂ��ɌR����A�싞�̓��鎮�ɎQ�������B�n��䂽���ɏ���i�ߊ��A���ɔ��F���{�A����i�ߊ����������B�M���A�G�g�̓���������₠��Ȃ�Ɖ��̂�lj����A����̓��鎮�ɎQ�����K�^�����ɂ��݂��߂�B���̂��Ə���i�ߊ��珔���Ɗ��t���������B�I����Ď����R�Ȃǂ����w�A�[���A���{�R�̘I�c�n�ɋA�����B�߂�Ƃ�����������c�R�F�Y��������u�Ȃ��x��Ȃ��ߗ��̏W�����I������v�ƕ��������B�������݁A�Â��Ȃ����B�ߗ������͂��܂���g�q�]�̖k�݂ɑ����A����̊�тɂЂ����Ă��邾�낤�ƁA�h�ɂ̊��ōl���Ă����B�Ƃ��낪�A�ɂ킩�ɍ]�ݕ��ʂ���e�����N�������B����́c�c�Ǝv�������A�e���͂Ȃ��Ȃ����܂Ȃ��B�s���̎��Ԃ��˔������̂����A�������͎��̒ʂ�B

�ߗ����W���������ƁA�y�M���ő��w���g�q�]�֏��o�����B��S�l���O�S�l�͏���Ă����B�����t�߂܂ł���ƁA�Ί݂���ˌ����A�y�M���͉���������n�߂��B�Ί݂̒����������{�R�̓n�͍U���ƌ�F�����炵���B�W�����Ă����ߗ������͂��̏e�����A���{�R���]��ɘA��o���ďe�E����e���ł���Ƒ��f�����B��u�ɂ��ďW���n�͍����̂��܂��Ɖ������B�����̕ߗ��W�c�����b�Ƃ����藧���A���ɂ��̋����œ����܂ǂ��̂ŁA������Ƃ����������B��ނȂ����C���Ă��ꂪ�Î~�ɂƂ߂���A�Ö�̂��Ƃő啔���͗��n���ʂɓ��S�A�ꕔ�͗g�q�]�ɔ�э��B�킪�e�ɓ|�ꂽ����̂́A�����ɂȂ��Ď��������̂����͏��̐��Ɏ~�܂��Ă����B���ׂĂ͂���ŏI���ł���B�������Ȃ��Ƃ����������Ȃ����A���ꂪ�^���ł���B�\�ʂɏo�邱�Ƃ͌֒�����������B���u��A����̂܂܂��R�c���c���ɕ����Ƃ���A���c�������S����A�킪�ӂ���̊�����Ă����B����������́A�Ăяe���Ƃ邩������Ȃ��B�������A�̗̂E�҂ɗ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B����ɂ��Ă������Ƃ����ǂ��ߗ����ˎE�������Ƃ́A�Ȃ�Ƃ��Ă��㖡�������B���S������͎̂ˎE���Ă������ƍ��ۖ@�ł͔F�߂Ă�����̂́c�c�ł��� ��

�w�싞�̕X�J�x�i1989�N�j���

�m���L�n

p.65-66

12��12���@���]�̋��R�������n��ɓ��B���A�\���w�Z�ɓ���B���߁u�R�c�����͘Z�\�ܘA���ɔz���������w�����āA�G���R�C�䂨��і��{�R�C����̂��A�R��͂̓싞�U����e�ՂȂ炵�ނׂ��v����B�ߌ�����o���A�ߌ�㎞�q���������B���n�h�c�B

12��13���@���B�ߑO�������o���B�싞�U������\�\�̕�B�ߌ�Z���ߑ������B���n�h�B�s�c�������B������i���c�R�����j���G���R�Ɍ����Đ挭�A������̂���B

12��14���@�ߑO�ꎞ�A��ܒ����i���p�c���сj�{�R��̂ɐ挭�B�{���͌ߑO���o���A�ߑO�\�������㌳��ɐi�o�A�����ɖ��{�R��ɖ��N����B���т��������s�c���������ӊF���B���܂ŕt�߈�т�|���A���{�R�v�ǂ����S��́B

�m��z�m�[�g�n

p.69-72

�@

�]�A����o�������̂͏\�����̂��ƁB��\�O�t�c�͈ˑR���]�i�g�q�]�j�ɉ����n�т�싞�Ɍ������nj��s���s����B�A�����r���ŏ��퓬���s���A�\�\������]�ɓ���A���R�����ʂɒB�����B���̒n���͐̂���L���ŁA�����E�Ù��������A�ʏ�̗��Ȃ���������Ă�������Ȃ��ł��낤�ɁA���͂����z�R���ɂ܂݂�A�i���Ɏ����i���\�\�B

�@

�Ƃ���w�Z�ɏh�c���Ă���Ɓu�R�c�����͘Z�\�ܘA���ɔz���������w�����āA�G���R�C��y�і��{�R�C����́A�R��͂̓싞�U����e�ՂȂ炵�ނׂ��v�Ɩ��߂�����B�t�c�͍����g�q�]��n�͂��A�k�݂i�o���ėg�B�Ɍ������O�i����B���̎��_�܂ŎR�c���c�́u�㗬�ɉ����Ē��]��n��A�t�c��͂̓n�͂����삷�ׂ��C���v�ł���A�n�͍��ɕs����Ȃ̂œ��S���������Ƃ��Ǝv���Ă����Ƃ���ցA�싞�U���Ɉ���I�Ƃ������߁B�܂��ɒI����{�^���`�A�nj���J�n�ȗ��ꖖ�̗��X��������܂��ꂽ�A���ɁA���炭���j�Ɏc��ł��낤����̓G��s�싞�U���ł����Ă݂�A�Ћ��ɂł�����o�������̂��S��ł���A�E�����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@

�\�\�O���o���B�r���Łu�싞�U������v�̒ʕ�A�����Ɋ���������B���ɐ�킸���ēG��ۂނ̋C���ł���B���̓��̑����A�����͎R�c�����̖��߂ʼnG���R�C���̂̂��ߑ�����i���E�c�R�����j���o�������߁A��͂͂��̂��Ɩ��{�R�����n���ڕW�ɑO�i����B

�@

�r���A�^�n�ɏh�c�������A�싞��̗]�g�͎A���̒n���̏Z���͋��ꂨ�̂̂��Ă���A�싞�̓G�c�����o�v���A������₩�Ȃ炸�B

�@

�\�\�l���ߑO�ꎞ�A�A���͔鑠���q�p�c�h�ꒆ�сi�����ܒi�j���A���{�R��̖̂ړI�������Đ挭���A�G�����g�����߂��B�p�c���т͍��_�A�����A�@������A���̔C���ɓK���B�ނɈ�������w�������ēG����˔j�A���{�R�̐�̂𖽂����B�܈��������Ȃ��A�����̐��𐅔u�ɂ��āA���̐������F��B���Ƃōl���Ė����Ȃ��Ƃ��������̂��Ɨ⊾���o�����A���̂Ƃ��̏\�\���̐S���͉��̂��߂炢���s�v�c���Ȃ��A���̂悤�ȏ��u���Ƃ点���̂��B

�@

�p�c���т͖�ԏo���A���{�R�Ɍ����킹�A��͓͂G�c���̕������������O�i���B���̊ԁA�c�R�����̑�����͉G���R�C����̂������Ǝ�͂ɍ�������B�����͌㓡��т̑������擪�ɂ��āA������R����G��˔j���A�\�\�l���ߑO�\�ꎞ�A���{�R�����n��ɒB����B�����ɖ��{�R��ɓ��͊��Ђ邪����̂�����B�p�c���т͂ǂ����ǂ��˔j�����̂��A���͊��͌����ɏオ���Ă���̂��B

�@

���̕��ʂ̓G�͑S�����т����������ł������B

�@

��������̂͂��A�싞���ʂ̔s�c�������]��k�ɓn���ē����悤�Ƃ����̂������ɏW�����Ă����̂ŁA���ɒ�R�͂Ȃ��G���̏O�ł������B���{�R���f���Ēʂ�A��R���Ă��A�������������Ƃ�����ӊF���̕����ł������B

�@

�����͒�����܂łɕt�߈�т�|���A���{�R�v�ǂ̊��S��̂��s�����B

�@

���{�R�����n��y�і��{�R�t�߂ɉ����ē����ߗ��̐��͔���Ȃ��̂ł������B�V���͓Ƃ����������A���ۂɂ́A�������������ł͈ꖜ�ܐ�O�S�]�ł������B�������A���̒��ɂ͕w���q����A�V�l����A�S���̔�퓬���i�싞��藎���̂т���s���������j�������̂ŁA�����I�蕪���ĉ�������B�c��͔���l���x�ł������B

�@

������^�悭���{�R�쑤�ɂ������X�ɂ��{�ɂ��A�ג�����c��̃o���b�N�i�v���ɖ��{�R�v�ǂ̎g�p�����ŁA�\�������A���͂ɕs���S�Ȃ���S������`�O�{����߂��炳��Ă���j�\�\�Ƃ肠�������̌����Ɏ��e���A�H�Ƃ͗v�ǒn���q�ɂɊi�[���Ă��������̂��^�сA�ނ玩�g�̎�ŋ��{����悤�w�������B

�@

�����A�䂪�A�������͐i���Ɏ����i���ŏ��Րr�������A���炭�琔�\�l�ł������Ǝv���B���̕��͂ŁA���̑����̕ߗ������u������̂�����A�ƂĂ��s���͂����戵���Ȃǂł������̂ł͂Ȃ��B���͂̋��X�Ɍx�����Ƃ��Č܁A�Z�l�̕���z�u���A�ނ���Ď��������B

p.73-74

�@

��̐������n�܂����B�^�����Ύ��ɂȂ����B�͂��ꂩ�炻��ւƉ��Ă��A���̍��G�ЂƂ����Ȃ炸�A�A������������Ɉ������h�����Ē��Âɓ����点�����A���Ƃ�肱�̉Ύ��͔ނ�̌v��I�Ȃ��̂ŁA���̍����𗘗p���āA�قƂ�ǔ��������S�����B�킪�����ɗ͓��S��h�������A�Ŗ�̓S�C�A������ƉΎ��ꂩ�痣���Ƃ��������ʂ̂ŁA�l��l���炢�͓����������Ǝv����B

�@

���͕����̐ӔC�ɂ��Ȃ邵�A����̋��{�̂��Ƃ��l����ƁA���Ȃ��Ȃ������Ƃ��p���čK���Ɏv���A��i�ɕ����A�Ȃ�ł��Ȃ������悤�Ȋ�����Ă����B

p.78-79

�@

�\�����ɂ͌R�i�ߊ��̓��鎮������B����̎��Ԃ������Ă������Ȃ��ƁA�R����u�ؗ��̂��̂ǂ������u����悤�v�R�c�����ɕp�ɂɍÑ�������B�R�c�����͊�Ƃ��Ă͂˂��A�R�c�Ɏ��e���Ă����悤�t�P���Ă����B�����܂��u�ۍ��̎҂��A��������قǂ܂łɂ��Ȃ��Ă��悢�v�ƁA�傢�ɎR�c������͂Â���B���u�Ȃǂ܂��҂炲�Ƃł���B�������A�R�͋����ɂ����߂������āA���̎��{�𔗂����̂ł���B

p.94-95

�@�R�͋����ɂ����߂������Ă��̎��{�i�����j�𔗂����̂ł���B�����ɉ����ĎR�c���c���͗܂��̂�Ŏ��̑��Ɉ��ʂ��܂߂��̂ł���B���������ɂ͂ǂ����Ă��ł��Ȃ��B���낢��l�����������A����Ȃ��Ƃ͎��s�����̂�����Ŕ@���悤�ɂ��Ȃ邱�Ƃ��A�ЂƂɎ��̋��O���Ō��܂邱�Ƃ��\�\�B�悵�A�ƍl���A�c�R������i������j�������A�Ђ����Ɏ��̎w����^�����B

p.95

�@

�\�\������A���Q�c���m�ؗ������{�R�k���m�g�q�]��݃j�W���Z�V���A��A�j��W�e�D�j�e�k�݃j��������Z���B�R���K�^���t�߃m�����j�e�D���W���A�}�^�x�ߐl�m���M�胒�����Z���B���V���C�����m�N�R���^���ۃ��l�G�A�������m�@�֏e���z���X���B

p.95

�@

�\�\�����A���͎R�c�����Ƌ��ɌR����A�싞�̓��鎮�ɎQ�������B�n��L���ɏ���i�ߊ��������A����i�ߊ�������ɑ������B�M���A�G�g�̓��鎮�������₠��Ȃ�\�\�Ɖ��̂����̂сA���̐���̓��鎮�ɎQ���������K�^�����ɟ��݂��B�V���ɐ݂���ꂽ����ɏ���i�ߊ��n�ߏ������������сA�����̖��������A�����Ő폟���j���銣�t���������B���̋@��ɓ싞����̎����R�Ȃǂ����w���A�[���A���{�R�̏h�c�n�ɖ߂����B

p.96-97

�@

�h�c�n�ɖ߂�ƁA�c�R��������u�����Ȃ��W�����I�������v�Ƃ̕����B�h�ɂŎ��́u�ߗ��͍�����͎��R�ɂȂ��Ă��邾�낤�v�Əh�Ɋ��Ɍ������čl���Ă����B�Ύ��Ŕ����ȏオ�����Ă����̂ő叕����A������͗g�q�]�̖k�݂Řؗ������͉���̊�тɂЂ����Ă���ɂ������Ȃ��B

�@

�Ƃ��낪�A�\����ɂȂ��āA�ɂ킩�ɓ����ʂɏe�����N�������B

�u���Ắc�c�v�Ǝv�����B

�@

�e���͂Ȃ��Ȃ����܂Ȃ��B

p.100-101

�@

���̏e���͂Ȃ����̂��A�ߗ������ɂȂɂ��������̂��B���Ƃő�������c�R�����̕������A���̓��e�͎��̒ʂ肾�����B

�@

�W�����I���A�y�M���ǂɓ�A�O�S�l�̘ؗ����悹�āA�����܂ōs�����Ƃ���A�O�݂Ɍx�����Ă������x�ߕ����A���{�R�̓n�͍U���Ƃ���ɔ��C�����̂ŁA�M�̃J�W��a����x�߂̓y���A�̂�ׂ��č]����E�������A����ɉ����������Ƃ����B�Ƃ��낪�A�]�݂ɏW�����Ă����ؗ��́A���̏e�����A���{�R���]��Ɂi�ߗ��������j�����o���A�e�E����e���Ƒ��f���A�Î�͔j��āA�����܂������̍J�ƂȂ����̂��B�ؗ��������ꎞ�ɖ҂藧���A���ɂ��̋����œ����܂ǂ��̂Ŕ@���Ƃ����������A�䂪�R�͂�ނȂ��e�������Ă��ꂪ���~�ɓw�߂Ă��A��̂��ƂƂđ啔���͗��n�����ɓ��S�A�ꕔ�͗g�q�]�ɔ�э��ށB�킪�e�ɂ��|�ꂽ����̂́A�����A���������̂����A�͏��̐��Ɏ~�܂����B���ׂĂ���ŏI���ł���B�������Ȃ��Ƃ����������Ȃ����A���ꂪ�^���ł���B

�@

���u��A����̂܂܂��R�c�����ɕ����Ƃ���A�����A�킪�ӂ���̊�����Ă����B������ꂽ���́A�Ăяe���Ƃ邩������Ȃ��B�������A�̗̂E�҂ɗ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B

�����̖{�S�͂ǂ��ł������ɂ���A�ؗ��Ƃ��Ă��̐l�̎��R��D���A�����Ƃ����ǂ��ˎE�������Ƃ́i���S����ؗ��͎ˎE���Ă������ƍ��ۖ@�ŔF�߂Ă͂��邪�j�Ȃ�Ƃ��Ă��㖡�̈������ƂŁA�S���Ȃ����ؗ��̖������F����肾�B

�m�،��n

p.81

�\�\�u�E���v�̖��߂́A�����Z�\�ܘA���ɂ����Ă����B���p�A�����͓����̂��Ƃ����̂悤�ɏq�����Ă���B

�u���Ő�F������������ł��܂��B�����猃��́A���̐��ł́A�G���̕�����l�ł������E�����\�\�Ƃ����S��ɂ͂Ȃ�܂��B�������Ȃ���A���͂����炪���Ȃ˂Ȃ��ł�����ˁB�������A��������ߗ��ɂ��Ă݂�ƁA���ƂȂ����Ȃ����ނ�Ɍ����āA�����I�Ƃ�������͂Ȃ��Ȃ��N���Ȃ��B�F�E���̏e�����A�����ȒP�ɂ͌���������̂���Ȃ��ł���B����͌���ɂ����l�łȂ��ƁA�킩���Ă��炦�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v

�u�E���v�Ɩ��߂��A��̒��ł́u����v���l���Ă����Ƃ����̂��B

�w�싞��j�����W�Q�x�i1993�N�j

�i��������j�w���p�ƍ���L�x�Ɓw��L�x�ɂ���

�@

�R�c�x���̊�ł�������Îᏼ������Z�\�ܗ����̗������w���p�ƍ�卲�̓��L�x�́A�����ƌ����������悢�����m��ʊȒP�Ȃ��̂ŁA���̖��{�R�Ŏ��e�����ߗ��̏��u�ɂ��ẮA���̑S�̑��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@

�����A���ڂ��ׂ��́u�T�i����j�n�ؗ��m�J�������A����J���v�i12/17�j�A�u�ؗ���E�m���ꎋ�@�v�i12/18�j�̋L�q�Łu�J���v���u����v�Ɖ�����A�i�ߕ��H����́u�E���v�Ƃ����w���ɑ��āA�R�c�x���̎w���������͍]�݂ŕߗ����������Ӑ}�����������ƂɂȂ�B�c�O�Ȃ��ƂɁw���p���L�i�����j�x�́A�����ҁE�����P�Y�����M�ʂ����싞��O��̕����������������A���̌��{�Ƃ̏ƍ��͕s�\�̏ł���B

�@

�w��L�x�͖��炩�ɐ�㏑���ꂽ���̂Łi���{�͈����������j�A���{�R�������ӎ����Ă���A���̈ꎟ�����ɗ��t������Ȃ��ƁA�Q�l�����Ƃ��Ẳ��l�����Ȃ��B

�w�싞��j�����W�Q�xp.12

�싞��s�E����

�@���{�R�����n��A�y�і��{�R�t�߂ɉ����ē����ߗ��̐��͔���Ȃ��̂ł������B�V���͓Ƃ����������A���ۂ͈ꖜ�ܐ�O�S�]�ł������B�������A���̒��ɂ͕w���q����A�V�l����A�S���̔�퓬���i�싞��藎���̂т���s�������j�������̂ŁA�������蕪���ĉ�������B�c��͔���l���x�ł������B������^�悭���{�R�쑤�ɂ������X�ɂ��{�ɂ��A�ג�����c��̃o���b�N�i�v���ɖ��{�R�v�ǂ̎g�p�����ŁA�\�������A���͂ɕs���S�Ȃ���S������A�O�{����߂��炳��Ă���j�\�Ƃ肠�����A���̌����Ɏ��e���A�H�Ƃ͗v�ǒn���q�ɂɊi�[���Ă��������̂��^���сA�ނ玩�g�̎�ŋ��{����悤�w�������B

�@�����A�䂪���������͐i���Ɏ����i���ŏ��Ղ��r�������A���炭�琔�\�l�ł������Ǝv���B���̕��͂ŁA���̑����̕ߗ��̏��u������̂�����A�ƂĂ��s���͂����戵���Ȃǂł������̂ł͂Ȃ��B�l���̋��Ɍx���Ƃ��Č܁A�Z�l�̕���z�u���A�ނ���Ď��������B

�@�������n�܂����B�^�����Ύ��ɂȂ����B�͂��ꂩ�炻��ւƉ��Ă��A���̍��G�͂ЂƂ����Ȃ炸�A��������������Ɉꒆ����h�����Ē��Âɂ����点�����A���Ƃ�肱�̏o�͔ނ�̌v��I�Ȃ��̂ŁA���̍����𗘗p���ĂقƂ�ǔ��������S�����B�䂪�����ˌ����ċɗ͓��S��h�������A�ÂɓS�C�A������ƉΎ��ꂩ�痣���ƁA����������

�̂ŁA���Ȃ����l��l���炢�͓����������Ǝv����B

�@���͕����̐ӔC�ɂ��Ȃ邵�A����̋��{���̑����l����ƁA���Ȃ��Ȃ������Ƃ��p���čK�����炢�Ɏv���ď�i�ɕ����A�Ȃ�ł��Ȃ������悤�Ȋ�����Ă����B

�\�\�����͏���叫�A���F���e���R�̓싞���鎮�ł���B����̎��Ԃ������Ă͂����Ȃ��Ƃ������킯�ŁA�R����́u�ؗ��̂��̂ǂ����h���u�h����悤�v�c�R�c�����ɕp�ɂɓ�������B�R�c�����͊�Ƃ��ăn�l���A�R�Ɏ��e����悤�ɋt�P���Ă����B�����܂��A�ۍ��̂��̂���������قǂ܂łɂ��Ȃ��Ƃ��悢�ƁA�傢�ɎR�c������͂Â���B���u�Ȃǂ܂��҂炲�Ƃł���B

�@�������A�R�͋����ɂ����߂������āA���̎��{�����܂����̂ł���B�����ɉ����ĎR�c�����A�܂�����Ŏ��̑��Ɉ��ʂ��܂߂��̂ł���B

�@���������ɂ͂ǂ����Ă��ł��Ȃ��B

�@���낢��l�����������u����Ȃ��Ƃ͎��s�����̂����ЂƂł����悤�ɂ��Ȃ邱�Ƃ��A�ЂƂɎ��̋��O���Ō��܂邱�Ƃ��B�悵�Ɗ����āv�\�c�R������������A�Ђ����Ɏ��̎w����^�����B

�u�\�����ɓ����c��̕ߗ��S���{�R�k���̗g�q�]��݂ɏW�������߁A��A�ɏ悶�ďM�ɂĖk�݂ɑ���A�������B���ꂪ���ߕt�߂̑����ɂďM���W�߁A�܂��x�ߐl�̑��������������v

�@�����A���C�����̋N�������ۂ��l���A�������̋@�֏e��z������B

�@�\�\�����A���͎R�c�����Ƌ��ɌR����A�싞�̓��鎮�ɎQ�������B�n��䂽���ɏ���i�ߊ��������A�����{�l�A����i�ߊ�������ɑ������B�M���A�G�g�̓���������₠��Ȃ��Ɖ��̂�lj����A���̐���̓��鎮�ɎQ���������K�^�����ɂ��݂��߂��B�V���ɐ݂���ꂽ����ɏ���i�ߊ����n�ߏ������������тĐ����̖��������A�����Ő폟���j���銣�t���������B���̋@��ɓ싞����̎����R�������w�A�[���A���{�R�̘I�c�n�ɂ��ǂ����B

�@���ǂ�����A�c�R��������u����̍������Ȃ��\��̔@���ؗ��̏W�����I������v�̕����B�Ύ��Ŕ����ȏオ�����Ă����̂ő叕����B

�@���͒���ňÂ��Ȃ����B�ؗ��͍����뒷�]�̖k�݂ɑ����A����̊�тɂЂ��蓾�Ă��邾�낤�A�Əh�ɂ̊��Ɍ������čl���Ă������B

�@�Ƃ��낪�A�\����ɂȂ��āA�ɂ킩�ɓ����ʂɏe�����N�������B���Ắc�Ǝv�����B�e���͂Ȃ��Ȃ����܂Ȃ��B

�@���̂������͎��̒ʂ�ł���B

�@�y�M���ɓ�A�O�S�l�̘ؗ����悹�āA���]�̒����܂ōs�����Ƃ���A�O�݂Ɍx�����Ă������x�ߕ����A���{�R�̓n�͍U���Ƃ���ɔ��C�����̂ŁA�M�̑ǂ�a����x�߂̓y���A�L�����Ԃ��č]����E�������A����ɉ����������Ƃ����B�Ƃ��낪�A�k�݂ɏW�����Ă����ؗ��́A���̏e�����A���{�R�������������]��Ɉ����o���ďe�E����e���ł���Ƒ��f���A�Î�͔j��āA�����܂������̍J�ƂȂ����̂��B���l�قǂ̂��̂��ꎞ�ɖ҂藧���A���ɂ��̋����œ����܂ǂ��̂Ŕ@���Ƃ����������A�䂪�R����ނȂ��e�������Ă��ꂪ���~�ɂƂ߂Ă��Ö�̂��ƂƂāA�啔���͗��n���ʂɓ��S�A�ꕔ�͗g�q�]�ɔ�э��݁A�䂪�e�ɂ��|�ꂽ��҂́A�������������̂����A�͏��̐��Ɏ~�܂��Ă����B���ׂāA����ŏI���ł���B�������Ȃ��Ƃ����������Ȃ����A���ꂪ�^���ł���B�\��

�ɏo�����Ƃ͐�`�A�֒������߂���B���u��A����̂܂܂��R�c�����ɕ������Ƃ���A�������悤�₭���g�̋����Ȃł��낳��A�����u�䂪�ӂ���v�̊�����Ă����B

�@����������͍Ăяe���Ƃ邩������Ȃ��B�������A�̗̂E�҂ɂ͗��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B

�@�����̖{�S�́A�@���悤�ɂ������ɂ���A�ؗ��Ƃ��Ă��̐l�̎��R��D���A�����Ƃ����ǂ��ˎE�������Ƃ́����S����҂͎ˎE���Ă������Ƃ͍��ۖ@�ŔF�߂Ă��邪���c�Ȃ�Ƃ����Ă��㖡�̈������ƂŁA�싞�s�E�����ƕ��������Őg�̖т��悾�C������B

�@�����A�S���Ȃ����ؗ����m�̖������F��B

���L

���a�\��N�\��

�\����@�ߌ�����A�\���w�Z�o���B�ߌ�㎞�A�q�������A���n�h�c�B

�\�O���i���j�@�ߑO�������o���B�ߌ�Z���A�ߑ������A���n�h�B�s�c�����V�B �싞�j�e�t�c����B�T����G���R�C���́B

�\�l���@�ߑO�ꎞ�A��ܒ����y�����@�֏e�ꏬ�����{�R�j�挭�B�{���n�ߑO���A�I�c�n�o���B�ߑO�������A��ܒ����n���{�R��́B�{���n�ߑO�\���A�㌳�啍�߃j�W���������B�ߑO�\�ꎞ���A���{�R��j���N���B�R�������{���V�j���w�e���������B

�i�ȉ������͉������j

�\�ܓ��@�ؗ������y���ߑ|���B

�\�Z���@����B�싞���鏀���B

�\�����@�싞����Q���B�T�n�ؗ��m�J�������A����J���B

�\�����@�ؗ��E��m���ꎋ�@�A⍃j��̖����B

�\����@�����h�c�n�w�m�o�������B

��\���@���@�㎞���o�����փ��o�e�Y���j�n�́B

��\����@���@�������j�h�c�B

��\����@���@�S���j���q����B���n�x���B�i�r���R�c�����n�����j�j

��\�O���@�x�����j����B�������ȏ�j�K�v�m�w�����^�t�B

��\�l���@���ߎ��@�B

��\�ܓ��@�ԗ�Ճm�����j�o���i�R������W�j�A���铯�n���B

��\�Z���@�t�c�ԗ�ՁB�i�V����m�v�}�K�V���j���Z�����A���c�����{�R�i�ߊ��m�����������m�n���v�}�ꖇ�A���m�~�j�V�e�������i�V�j

��\�����@�S���j�A�ҁB

��\�����@�ԗ�Տ�y�w�n��@�B

��\����@�ԗ�ՁB�i�R�c�����y�t�c��\�g�V�e�g������C�Q�d�����j

�O�\���@�t�c��c�������B�B

�O�\����@�w�n���@�B���鐙�R�����A�����������m���S�l�m�莆����P���B

�k���l���̋L�^�́A��\�O�t�c������Z�\�ܗ��������p�ƍ�卲���A�I��サ�炭���Ă܂Ƃ߂����̂ł���B���a�O�\���N�ꌎ���{�A���߂ɉ��������P�N�ɑ݂��^����ꂽ���̂�M�ʂ��A�ۑ����Ă������B�����̓m�[�g�ɏ�����A�����̓��L�����Ƃɏ������Ƃ����B�i��K-K���F�{���L�́w�싞��j�����W�x�ҏW���ɂ�菑���ꂽ���̂ł���j

�w�싞��j�����W�Q�xp.339-341

�֓����Y ������65�A���{���ʐM�Ǐ��s�� �Ґ��@�n�d�������i1938�N1���ꓙ���i���j

�m�w�����L�n

�\�\�O���@��

�i���j

�@�ߑO���N�����Ē��̗�q������A���������o�����ē싞�Ɍ��Ѝc�R����A�����̍s���͏\���A�r���͎R�x�n�тő��������R���A�Ȃċ����������O��������̋��̕����Ɏ��ċ������������������A�g�[�`�J�[��͍�������G�����łɑR���鏀��������ς肾���炤���䂪�R�̒nj��}�����̂Ŏg�p�����ދp�����͗l���A��s�@����ʐM���ŘA�������A�싞�̓G�͌�ނ��T����䂪�R�̒nj��ɉ�Ѝ����̏�ԂƂ̏�A�[���싞�����l���̈ꊦ���ɏh�c���A�鎵������s�������̌F�c�N�O�ꖼ���s�c���ꖼ��ߗ��ɂ��ė���A�ߗ��ɂ���ۏ��������������A�ꏫ�Z���R���œ��{���̐ؖ���������Ƃ����班���̂������݂ē����o�����̂������Ɓ~�~�N�Ɠ�l�Œǂ��l�A�\�ԓ�����G����c�ޒ���ǂӁA�ᏼ�Őn�����Ă��e�����������Ė����ɋ߂����������тĒǐՂ���l�͓��n�ł݂銈����

�^�̉f�摴�̂��̂̊�������A�~�~�N��葁���ǂ��e�����ȂČ����͂ɂ܂����Ĉꌕ�����т�������A�育�������葴�̏�ɍ��|���Ă��܂ӁA�悤�₭�ǂ������F�R�̐l�B���W�܂��̏��Z���]�V��^��Ɋ���A���|���ċ���̂�����̂ł��т��͂˂�ς������̂��낤���茳������������̂��낤�E�E�E�E��������n�ɗ��Ďn�߂Đl�ɐn�������Ă݂�A�G�����N����Z�˂��A������Ȏq���c���Ă�͂�䓙�Ɠ�����������q���č���ɂ������ċ��邩�Ǝv���ΓG�������������ɉ��Ȃ锽��

�A���̔߈��̏�N���āA�߂�������Ɠ���������c�c �i���j

�\�\�l���@��

�i���j

������̕ߗ��ɂ����c�G������A�����ܘZ�S���͂���A�O�i����ɏ]�Љ䂪�����ɔ������������č~��������̐��m�ꂸ�A�ߌ�����܂ŏW���𖽂���ꂽ���̐��疼�̑����ɂ̂ڂ�啪�L���ꏊ�����R�̗l�ɉ����A�Ⴂ�҂͏\��ˈ�

��蒷�N�҂͌\�̍���z�������̂�����A��������X�G���ō��ꂪ���m���Ǝv�͂��A�R�c���c�������̕ߗ��������ĎZ����Έꖜ�l��]�����䂪�R�ɍ~�����A�@�e�A���e�A���e�A�e�����R�ߊl�����A����ȗ��{���̗l�ɒɉ��Ȋ������������͂Ȃ��A���ӈ�т͖��{�R�v�ǒn�тœS��Ԃ�͍����@��싞���߂̍Ō�̒�R���������炵���A�^�g�̑��z�����ɐ��R�ɒ��܂�Ƃ��鍠�o�����ďh�c�n�Ɍ��ӁA�ᓙ���s�G��s���\���H���E�ɐ܂��̂����ɓ���\���������čs���A�����A�����Ƃ�싞�s�ꗢ���O���̎x�ߊC�R�̊C���c�ɓ�������A���������p�{���̏h�c�n�A�L��N���ꑫ�������̂ŏh�ɂ������āT�����i���j

�m���O�L���n�ꖜ�l�玵�S���\�����ߗ��Ƃ��i�\�l���j���c�{������

�\�\�ܓ��@��

�@�ߑO�����N���A���̗�q�����ĕ��^���v���F�������A�����͑؍݂Ȃ̂ł������N����A�����͕����͎c�G�|������̂ɒ��㎞���o�����ėv�ǒn�ш�тɍs���A�����Ɓ~�~�~�A�~�~�~�N���O���Ŕn�Ƃ����Ă���ߍ@����n�̎��Â�����̂ň��n�חe�̈Ə������Â���A�I���Ă���c�b��a�̌��ӂō�����������y���ɂȂ�A�������c�G�܁A�Z�S����ߗ��i���j�ɂ����Ƃ��A����͑����A�Q���Ĕ�����₷�B

�\�\�Z���@��

�@���ӂ͊������Ǝv����^���ȑ����A���H��~�~�A�~�~�N���ѕĒ����Ȃ���v�ǂ֓o��C�������A���d�@����T�Ɠ�����C�������ʂ̋��C��I�Ȃ鍂�˖C����R����C�e�Ȃǂ��n�����ɐ����c�ċ����A�����ɒʂ���ʘH���U���j�ŕ��Љ䂪�R����̔�����h���ŋ��� �i���j �싞����̕���Đ폟�C���͉����̎����A����͂�����̕���������̎��Ő폟�C���ŗ��s�̂�ۗw���Ŏ��Ȃ�ʊ��y�����o����A�\���A�Q����A���|��̎�Î҂́~�~�ޒ��ŌR�̘I�c�̉̂���������B

�@�I�c�̉�

�m�ȉ��A�̎��̋L�ڂ���\�\�n

�싞�x�O�C�R�����w�Z�Z�ɂɂ�

�\�\�����@�܁A��

�@�ߑO�뎞�s�c���̎��̂����Â��ɏo���̖��߂��o��A���s���S�����o������A�r�����r�݁X�Ƃ��đ��̐���m���

�G���̒����s���A�����ė���ꏇ�̕����Ȃ܂���������ƂȂ��E�C�����ċ���A�g�q�]�݂ŕߗ����������e�E����A����܂Ō����R�E�R�E�Ƃ��ċ������̂�����͓܂�A��������

�A���̗l�ȉJ���`���`���~���ė����A�����k���������l���A�ߗ��e�E�ɍs�����\���̐�F�����e�ɕ������ђ� ���ꎀ�ɋ߂��f�����̂��߂������g���l�ɕ����߈��̏�݂Ȃ���A�ߑO�O���A�c�A�A�Q�A���͂������N���A���̗�q�����Ē��H�p�ӂ����ā~�~�A���{�A�~�~�̎O�N���Ɠ싞���w�ɍs���A�s�s���͂�ŋ����ǂ̍\���̍L��Ȃ�̂Ɉ������A��ǂ̍�����O��T���l�䕝��\�l�A�܊ԓ싞�s�����Ă����͔j�ꌩ�邩�����Ȃ��S�邽��L�l���A�G�̎��̂�畐���������ꂽ�i�X���H�T�ɑ�R����A�A�r�͗[���߂��㎞�A�Q����B

�m���O�L���n�e�E�ߗ��̎��̏����i�\�����O���j

�w�싞��s�E���L�^�����c�R���m�����xp.36-39

�x�z���j ������65�A���{���ʐM�ǁi�L���������j �Ґ� �ޒ�

�m�w�����L�n

�\�\�l��

�@���������N�x�߂̍H����т���l�Ƃ�֗���B

�@�N�A��\�܍˂Ȃ�ƁA�q�{���͌��o���A��͑�ܗL���ǂ̓P�����܂��Ĕ������o���B

�@�ߌ�ꎞ�l�\���s�c����l���e�E�B

�@�G�̏e���Ђ�ЂČ��Ă���̂Ȃ�B

�@������͈ꖜ�l��]�l�̕ߗ���ɃJ���V������i�ߑO�j�B�V�C�悵�A�ނ̍H����тɎԂ��Ђ����ē싞�����ӁA�b�l�e�͓��H�ɑł��������B

�@��u�������ē싞�̏�ǖځi�ԁj�߂Ɍ���B

�@��Lj��Ď�O�ɂĔނ̍H����т��A�����]�e����A���ߌ�l����B

�@�ߌ�����A�q�{���Ɏ�����A�{�������Z���l�\���������B

�\�\�ܓ�

�@�ߑO�㎞���H�A�\�������~�~�~�ޒ��Ɠ�l���Ē����i���j�ɏo������A�����Ȃ��A�����O�S��A����Ă��ւ�A���łɌ��Ȃ�B

�@�g�q�]�݂ɕߗ��̏e�E������A�O�l�\���Â�x�ɍs�ӂ��̂Ȃ�B

�w�싞��s�E���L�^�����c�R���m�����xp.78-79

��F�o�Ύ� ��65�A�� �A���@�֏e���� ����

�m�،��n

���̒����ł����Z�����B�ނ�̖\���̃E�Y�Ɋ������܂�A�������������قǎh����Ă����B���̖\���ŘA���̎��҂����l�ɂƂǂ܂����̂́A�ނ��돭�Ȃ����炢�������Ƃ����ׂ���������Ȃ�

�w�ӂ����� �푈�Ɛl�ԁx p.130

���ђ厡 ��65�A�� �A���C���� ����

�w�u�싞��s�E�v�̂܂ڂ낵�x�i1973�N�jp.198-199 �m�،��n

�u��ʂ̕ߗ������e�����A����������ڂɉΎ�������܂����B���̎��A�ߗ������������ǂ����́A�����Ă��܂���B�����Ƃ��A�����悤�Ǝv���ΊȒP�ɂɂ���ꂻ���Ȓ|�������ł�������B������A���͋��H�ł����B����ꂪ�H�ׂ邾���Ő���t�Ȃ̂ɁA�ꖜ�l�����̃��V�ȂA�[���ɍ���͂�������܂���B����ɁA�����̎w���҂Ƃ����̂����Ȃ�����A������ɂ��Ă��������ŒD�������̃P���J�Ȃ�ł��B��̑��܂ŐH�ׂ��Ƃ����҂����܂��B�������A�Ⴂ���Z�͂������肵�Ă��܂����B���S�����̂��o���Ă��܂��B�v

�i���j���{�̕����͕ߗ��̂��߂ɒ��錓�s�ŐH������������A��邱�Ƃ��A�ނ���z�邱�Ƃ̕�����Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B������A�u�ߗ����]�݂܂Ō쑗����v�Ƃ������߂��������͂ނ���z�b�Ƃ����B���ю��́A�u�ߗ��͗g�q�]���M�Œ��]�̎t�c�ɑ���Ԃ��v�ƕ����Ă����Ƃ����B�����͉����Ă��Ȃ��B

�u�ߗ��̊ԂɁA���т����\��͂��܂�Ȃ������Ǝv���܂��B�����ƕߗ�����܂˂Řb�����Ă����L��������܂��B�o���͒��Ԃ��������A�킸�����L���i��L�����炢�H�j�̂Ƃ�����A�����Ԃ�������܂����B�Ƃɂ����]�݂ɏW�������͖̂�ł����B���̎��A���͂ӂƕ|�낵���Ȃ��Ă����̂����ł������Ă��܂��B�������͑f��Ƃ����ǂ��\�{�ȏ�̐l���ł��B���̂܂܌����ė���ꂽ��A�����炪�S�łł��B�Ƃɂ����A�M���Ȃ��Ȃ����Ȃ��B�l���Ă݂�A�킸���ȏM�ł��ꂾ���̐l�����^�ԂƂ����̂́A�͂��߂���s�\��������������܂���B�ߗ��̕��ł��s���Ȋ����������̂ł��傤�B�ˑR�A�ǂ����炩�A���b�ƃg�L�̐���������B���{�R�̕�����A�Њd�ˌ��������҂�����B��������}�̂悤�ɂ��āA���Ƃ͂����卬���ł��B�ꋓ�ɁA�����Ɍ����ă��b�Ɖ����悹�ė��������ł����B�E���ꂽ�ҁA�������ҁA���ɂƂэ��ҁA�M�ł����o���҂��������ł��傤�B�Ȃɂ���A�^�Èłł��B�@�e�͋C�����̂悤�ɃE�i�������܂����B���̓��A�S���ŁA���̂̎n�������܂����B�����������������܂������A���U�ŁA����Ȃɂނ����炵���A�ߒɂȎv�����������Ƃ͂���܂���B�䂪�R�̐펀�҂����Ȃ������̂́A�ޓ��̐^�̖ړI���A���{�R���h�E���h���Ƃł͂Ȃ��A�h������h���Ƃ���������ł��傤�ˁB�����̎��̂̐��ł����H�����c�c��Ȃ�Ă��̂���Ȃ������ł��傤�ˁB�O�炮�炢��������Ȃ��ł��傤���c�c�v

�w�ӂ����� �푈�Ɛl�ԁx�i1982�N�j �m�،��n

p.126

�u���������Z�͋ɔ�̌`�ŁA�ނ��Ί݂֑��邩�A�s�\�Ȃ牺���̒��]���ʂ֑���----�Ƃ���������^����ꂽ�v

p.130

��ނȂ����C���������A�Ȃ�Ƃ��Ă��c�O�Ȕߌ����B���ǂ͎��́h�퓬��Ԃ̔����������Ɖ�z���Ă���

�u�u�싞��s�E�v�͂Ȃ����� ��3��v �w���E����x���a59�N7��17�� ��1�ʁi1984�N�j �m�،��n

�@

�����ŁA���Ƃ̐^�����m���߂邽�߁A65�A���C�����̏������i���сj�Ƃ��ē싞�U����ɎQ���������ђ厡���i71�E�����s�ݏZ�j�ɓ����̗l�q���،����Ă�������B���̏،��́u�w�싞��s�E�x�̂܂ڂ낵�v�i��ؖ����j�ɂ����p����Ă��邪�A���ю��͂��Ƃ̂������ɏڂ����A���݁A65�A���W�҂̏W�܂�ł���u�c����v��ł�����̂ŁA�����ĖK�˂Ă݂��B

��m���ɕߗ������~���Ă��������̑����͈ꖜ�ܐ�l���炢�Ɛ��肳��܂��B�������A��퓬����l�͒����ɉ�������̂ŁA�ŏI�I�ɕߑ������͔̂���l�قǂł�����

�@

���p�������ߑ������ߗ��́h�s�E�h�h���咣���鐔�̂قڔ����������B���ю��̏،��ɂ��ƁA�u�ꖜ�ܐ�l�̕ߗ��S�����e�E�����c�v�Ƃ����L�q�͖��炩�Ɏ�����F�ł���B

�@

���p�����͏��a�\��N�\�\�l���A�싞��k���̖��{�R�t�߂ŏ������̂��т��������s�����ɑ��������B

�ᕐ��������Ȃ��Ƃ͂����A�����̐��{���̓G���ˑR�o�Ă����̂ŁA�{���ɐS�z�ɂȂ�܂����B���~�������Ɏw���������āA�����ƒ������ێ����Ă����Ζ��Ȃ����A�G���̏O�̂悤�ȏ�Ԃł����Ȃ蔒�����グ����Ƃ���͂�����ɕ����܂����

�@

���~�Җ�ꖜ�ܐ�l�̂�����퓬���Ƃ݂��鎵��l����������̂��A�c�蔪��l���㌳��ߕӂ̕��ɂ̂悤�ȂƂ���Ɏ��e�����B���ɂƂ����Ă��|�͂���D�œh��ł߂����x�̂�����̂ŁA�E���҂����Ȃ��Ȃ������Ƃ����B�����������邤���A�R�c���c���Ɂu�ߗ����n������v�Ƃ������߂��������B

�ᓖ���A�R�͓��~�҂�ߗ��Ƃ��ĔF�߂Ȃ��ӌ��ł����B�܂�A�����R�͓��{�R�ɂ�铊�~���������āA�O��R��̍\���ł�������ˁB�u�n������v�Ƃ������߂͂��̈ӌ��ɉ��������̂ŁA�u�G�Ƃ��āv�Ƃ������Ƃ���Ȃ����Ǝv���܂���

�@

���ǁA�ŏI�I���f�͎R�c���c���ɂ䂾�˂���`�ƂȂ�A�\�܁A�\�Z�̓���ɕ����ĕߗ��l��l����g�q�]�݂��������邱�ƂɂȂ����B�ߗ��\�`�S�l�����ɕ����A�e��������̕����o���Č쑗�����B

������͕ߗ����^�ԑD���ӓ��ő҂��Ă�����̂Ǝv���Ă��܂����B�G���������a�C���������ŁA�ߗ��Ƀ^�o�R������Ă�����{���������قǂł���

�@

�Ƃ��낪�A�g�q�]�݂̂ӓ��ɂ��Ă݂�ƁA�ߗ����^�Ԃ͂��̑D�͂ǂ��ɂ���������Ȃ������B

�Ⴑ�̎��͂܂��������肪����A�D�����Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂����B����A���������ȂƎv���Ă������Ɂu���@�|�v�Ƃ��������オ��A����ɑ����āu�p���p���v�Ƃ����������܂����B�\�z�������Ȃ������ߗ��̖\�����N�����̂ł��B�D����������Ȃ������̂ŁA�ߗ��̕s�����������̂ł��傤�B���Z�̈�l���ߗ��ɌR����D���A�肩����ꂽ���Ƃ����Ƃ̔��[�ł��B�\���ȂNjN����͂����Ȃ��ƈ��S�����ĕߗ��̑O���������ł��ˁB����͑�ς��Ƃ����̂ŎՓC�����B�����Ȃ�Ƃ����p�j�b�N�ł��B���̏�Ԃ��ԂقǑ������ł��傤���B�ߗ��̒��ɂ͓����o������^�悭�e��������Ȃ������҂����āA���ǁA���͖̂�O��ł���

�@

�������Ƃ͏d�Ȃ���̂ŁA�\�Z���ɂ������ꏊ�ŕߗ��̖\���������A���͂Œ���������Ȃ������B

�쑗���͏��l��

����{�R���猾�킹��A�\�����N����������e�E�����Ƃ������Ƃł��B���̂͑��������������܂����B�������A���ł��{���ɂ��킢�����Ȃ��Ƃ������Ǝv���܂��B�ł��������߂���̂͐_�l�����ł��傤�ȁ�

�i�㗪�j

�w�싞�����̑����x�i1987�N�j�m�،��n

p.187-189

�@

��x�d�b�������A�|�C���g���Ƃ�Ȃ��̂ŁA���͕����ɂƂсA���̕ߗ������ɊW������Z�\�ܗ����̗����C���������ђ厡���i�������сj�ɂ��ڂɂ����莖���̐^���悵���B���ю��͗�ؖ����̃C���^�r���[�ɂ������Ă���A���̓��e�́w�u�싞��s�E�v�̂܂ڂ낵�x�ɂ���̂ŁA�����ł͏ڍׂ͏ȗ����A�T���݂̂ɂƂǂ߂�B

�@�킪���̕��͂́A��C�̌���Ŏ����ґ��o���A�o�����̖�O���̈�̈�A�܁Z�Z���炸�ƂȂ�A���̂����ɁA�ւƂւƂɔ����Ă����B������Ɏ��������̏\�{�߂��ꖜ�l�A�Z�Z�Z�̕ߗ��������ɐH�킹�邩�A���̐H�킳�����ɂ܂���J�����B

�A�㌳��̍Z�ɂ̂悤�Ȍ����ɊȒP�Ȓ|���������e�������A�ߗ��͖������ŕ������܂��܂��A�w���������炸�A��͂���Ă����B�R�c���c�����߂Ŕ����i��K-K���F�}�}�j�Ǝv����Җ������̏�Ŏߕ������B

�B����ڂ̗[���Ύ�������A�����ɏ悶�Ă���ɔ��������S���A���S�z�b�Ƃ����B���̊ԋt�P�̋��|�͂˂Ɏ����Ă����B

�C�ޓ����������͔̂ނ�̂͂��Ă��鍕�����r�J�B�w��ǔ��������������ɂȂ�Ȃ��B�ߗ��͖�l��A�Ď����͐�l���炸�A���������̕����͖C���ŁA���e���Ȃ��S�{�[���̂݁B�o�������̂͐��߂����A��̒�����l�L���A���͍Ō���ɂ����B

�D�������N�����͔̂���A���͗g�q�]�x���A�E�͊R�ŁA���͌��Z�ƂȂ�A�s�g�ȗ\�����������B�˔@���F�̕��ɏe��������A���̏e���������ɁA�O���ŋ����Ƃ��^���Ƃ����ʈٗl�Ȑ����N�����B

�E�Ō��܂ň�Ăɋ����ƂȂ�A�@�e�͖苿���A�ߗ��͎Z�𗐂��A���͌R���ŁA���̓S�{�[����Ў�ɐU��܂킵�A������̂�����ς��ł������B

�F�Î�ɂ���������������A�y���X�R�[��������A�_�Ԃ������X���錎������o�� �g�S�L�D�X�h�̌`�e���̂܂܂̐��S�Ȍ��i�͂��܂Ȃ����ɜf�i������̂�����B

�G�������͏��Z�W��ŁA�擪���߂ɂ�����l�̏��Z�i���ɖ��͔邷�j���ߗ��ɑѓ���D���A�h�E����A���Z�������S�A�\�������d�y�������|��m�炳�ꂽ�B

�H���̗����S���܂��g���ɋ��o����A���̂̎n����������ꂽ�B��Ƃ͔����ŏI�����ƋL������B�������̎��҈�A�Z�Z�Z�`�O�A�Z�Z�Z�l���炢�Ƃ����A�i���i�P�j)���̒��ɐg���B���҂𑽂��������A�����l������Ƃ��߂���˂҂͂��Ȃ������B

�킪�R�̔�Q�����Ȃ������̂́A�ނ�͓��S���ړI����������Ǝv���B

�ȏオ���ю��̏،��ł���B

�w�싞�̕X�J�x�i1989�N�j �m�،��n

p.108-109

�@�����Z�\�ܘA���̘A���C(�R�C)�����ŏ����������Ă������ђ厡���т́A���̂Ƃ��]�݂ɏo��������l�ŁA���Ɏ��̂悤�Ɍ��������������B

�u�\������̎����͂ˁA�A�s�����ߗ����ꖜ�ȏ�Ƃ����l�����邪�A���ۂɂ͂���Ȃɂ��Ȃ��B �l�炩�ܐ炩�A���̂��炢�������ł���B�������́w�Ί݂ɓ������x�Ƃ����Ă����̂ŁA���̂���ŗg�q�]�݂ցA�����Ǝl�L���قǘA�s������ł��B�r���A�ƂĂ����킩�����B���ꂾ���̐l�����\��o������A�}����Ȃ��B�e�����Ē����ł��邾�낤�Ƃ����l�����邪�A���ۂɂ͐S���ƂȂ��B����͌���ɂ����l�łȂ��ƁA���̂��킳�͂킩���Ă��炦�Ȃ��Ǝv���B���A�\��o���č��������Ƃ���ŏe��������A���Ԃ��������Ă��܂����ƂɂȂ�̂�����ˁv

�@���͂��̏e�����W���n�Ō����ɋN�����Ă��܂����̂��B

�u�ꕔ�ŕߗ��������o���A�Њd�ˌ��̂��߁A������Ĕ��C�����B���̈ꔭ�����g���ĂсA����ɑ�����傫�����Ă��܂��`�ɂȂ����̂ł��B���ǁA���Ԃ��Z�l������ł��܂��Ă����ł���B����͋����ł���A�ŏ�����v��I�ɊF�E���ɂ���C�Ȃ�A�e���������Ă����A�������e�����܂��Ĕz�u���A���̂悤�ɒ��Ԃ����ʃw�}�͂��܂���v

�@�e���A���сA���c�c�B�����܂����`�ƂȂ����B���ђ��т͂��̏��u�S�L�a�X�Ƃ͂���Ȃ��Ƃł��傤���v�ƕ\������B

�u���˗����ƂȂ��āA���̊Ԃɑ����̕ߗ������S���Ă��܂��B���ǂ͂��̏�Ŏ��͎̂O��----�����瑽���Ă��l��l���邱�Ƃ͂Ȃ��B���ꂪ�����ł��B�������ďĂ����Ƃ���܂����A����Ȃɑ�ʂ̖���O�����ď�������ƂȂ�ƁA�ʔn�����ʓ������ĉ^��ł����Ȃ���Ȃ炸�A���ہA����Ȃ�Ƃ�Ȃ���܂���ł�����B���̂̏����͗����ɍs���܂������A���̂Ƃ��Ă����悤�Ɏv���܂��B���̂�����l----���ꂪ�ǂꂾ���̗ʂ��A���Ȃ��͑z���ł��܂����A�Ƃɂ������̂��������̂̎U���ƂȂ���̂Ȃ̂ł��B����ɂ��Ă����낵�����ƂɂȂ��Ă��܂����ƁA�v���o�����тɔߒɂ��ŋ������߂����܂��v

�@���c�Ȍ������A��`�ɖ�������Řb���Ă��ꂽ���ђ��тł���B

�u�،��ɂ��u�싞��j�v�v�f�ڎ��� ������65�A��

���ђ厡 ��65�A���A���C���� ������

�T�v�F�،� �w���E����xS59.7.17�L���̈��p�A�ߗ����R�̗l�q�i��11�� p.8 3�i�j

����×Y ������65�A���A���C���� �Ґ��@�ꓙ��

�m�w�������n

�k�\��A�l�\�l

�ߌ���o���鍠���G�u�i���j���X�ƕߗ��g�X�A���{�R�v�ǂ��̂��ߌ��l�𒆎~���A���ɂɕߗ������e�����̑O�ɏh�c�x�����A�ߗ�����ꖜ�ܐ�B

�k�\��A�l�\��

�������������ߗ�����A���v��ƂȂ�B

�k�\��A�l�\�Z

��s�ւ̏��t�i�t���j�������A�J�n��萳�ߍ����ɂɉЂ���A���Ď����A�[�����ߗ��̈ꕔ��g�q�]�݂Ɉ��o�e�E�ɕ����B

�k�\��A�l�\��

���\�L�̐��V�싞���鎮�ɎQ���A�ꎞ�����J�n�B

�����{�a���A����R�i�ߊ��t���̉{������A�ߗ��c���ꖜ������e�E�ɕ����B

�k�\��A�l�\��

����菬�Ⴊ�~�����A�e�E�G���̕Еt�ɍs���A�L�C�r���B

�k�\��A�l�\��

�{�����G���̕Еt�ɍs���A�����͍s���Ȃ������B

�w�싞��s�E���L�^�����c�R�����xp.309

�O���P��

��65�A�� ��l����[�� �㓙��

�w�ӂ����� �푈�Ɛl�ԁx p.128 �m�،��n

�u���̋L���͑N��ł��ˁB�Ȃɂ��돉�߂Đ���ڌ������̂ł�����B���������̖����̎��ҁc�c�B�������V�Q�̕�[�v���͏\�������A�����Ȃ�]�݂̂��̌���ɘA��o����A�푈�̎c����ʂ���������ꂽ�̂ł��B���҂͉݂͊̈�p�ɐ܂�d�Ȃ��Ă�����A�U�����Ă�����c�c�B��l�ȏ�͎���ł���ȁA�������������̂ł����B���������ۂɎ����������҂�ЂÂ��Ă݂�ƁA�l�S�l�O�ゾ�����悤�Ɏv���B�Ƃɂ������ꂾ���̎��҂�����ƁA���̂�������������̂ł��ˁB���҂̑唼�͗g�q�]�ɗ������̂ł��v

�w�싞�̕X�J�xp.115 �m�،��n

���̏\�����ɂ́A��l����[�̕����������싞�ɓ����A�㌳��ŕ����ɔz�����ꂽ�B���̐V�Q�����A���̂܂��̂̌�n���ւƓ������ꂽ�B�����s�̒O���P��㓙�������̈�l�������B�u���������̂̎U���ł����ˁB���������ďĂ��A�_�ʼn����ėg�q�]�֗��������A�Ђǂ����L�ł����B���͐푈�Ƃ́A����ȂɂЂǂ����̂��ƁA�����Ȃ苰�|�̌�����������ꂽ�v���ł����v�ƁA���Ɍ���Ă���B

������Y�i�����j ������65�A������ �ꓙ��

�m���L�n

�P�Q���P�Q��

�����A�т�H����B�ړ��̂��ߏ��������ĎԂɍڂ����B�t�߂̎x�ߐl�Ɉ������Ȃ��甼���]�O�ɉ^�ԁB�V�C���ǂ��A���z�ɂ͂����Ă��ЂƂ��ӓ��ł������B�ړ����~�B�x�܂�邩�Ǝv���ċ�����A�₩�ɖ��߂��o���B�싞�U����ɎQ�����ׂ����߁A�����o���Ƃ͋��Ђ��B�}���т�H���A��������������B�䂪�������敺�Ƃ��A��s�R�ł���B����͌����o�ċ���B����̓�����H�싞�ɂƁA����ł��߂��Ȃ�Ƃ���ɐi��ōs���B����̌��͌̋����v�͂�����B�啪�A�s�R�������܂��B�O�����A�ړI�n�ɒ����ĉ��ɂȂ�B�i���A���]���o�����āj�B

�P�Q���P�R��

���\����ꖰ��A�ڂ�������Β����B�т�H����ƍs�R���Ǝv�ւA�����Ȃ�Ă��₾�B�䂪���������̕������A���サ�Ă��镺�͏��Ȃ��B�����璆����擪�ɓ싞�ցA�g�q�]�ɋ߂��R�s�H��i�ށB�䂪�����͒��߂��Ɂu�싞�͗������v�Ƃ̕���āA�c�O�Ɏv�ӁB���A�S����̂����킯�ł͂Ȃ��Ɛi�R�s----�B���̂����Ɂu�䂪�����͎c����ߗ��ɂ��ĂȂ����O�ɏW�����ׂ��v�̖��B���̎��͓싞�̎s�O���A��������l�ɂȂ����B��O�ܗ��B�s�R�܂��s�R�����g�̂����ċ���A�x�ߐl�h�ɂɓ����ċx�ށB���������o�ċ���B�i�������j

�P�Q���P�S��

���l���o���B����̓������A�ǂ����A�ǂ����������A�ԍs�R���Ė邪������B���\���A�c���ܕS�]�ƌ�킵�A��S�]�������B�x�����Ȃ���퓬�����A��S�]��A��čs�R�B�r���ŗg�q�]�݂��ꗢ�]�A�R�͂��]���㗬�i��ŋ���B�C�R�����Ђ�Ђ炵�āA���ۂɋC���ǂ������B����ɗg�q�]�݂̎c���Ɏˌ����ċ���A��C���˂B�R�͎͂l�͂��B�[���A�싞��O�̎x�ߌR�h�ɂɂāA�A���{���ɉ��������c�������n���B���p�����ɂĖ�ܐ�]���̔s�c���B������ǂ�����̂��A���������̐H�Ƃ��Ȃ��̂ɁA�Ǝv�����B�䂪�����ɂ͈ꖼ�̐펀�����Ȃ��A�[�H��H���Ȃ���A���������ƈ��S�������̂��A�}�ɑ̂��ςɂȂ����B��O�̏h�ɂɐQ����B�l�l�p�̔��O����----�����Q���ł���B���̉����㓙�����̋��̊q����̘b�����A���\������B����㓙�����V���̉������z�Џo���ċ��邤���A�����d���Ȃ��Ă����悤���B�i�싞��O�ꗢ���j

�P�Q���P�T��

�i���A�L�q�Ȃ��j

�P�Q���P�U��

���������A�h�ɑO����B�����S���ɂč�����l�Ɏc����߂ւ邽�ߍs�������A�c���Ȃ��A��B���т�H���A��F�l�l�ƒ��悭�̋�������đz�Ђɂӂ����ċ���ƁA�c���������ċ��镺�ɂ��Ύ��B�����Ɏc���ɔ����ĊĎ��B���Ƃő�����Ɍx����n���ďh�ɂɋA��B���ꂩ��u�J���v�ɂĕ��C���ē�������B����Ȃɓ�������̂ŁA�x���������܂��B�x���̔Ԃ����邩�ƐS�z����B�[�H��H���Ă���A�Q�₤�Ƃ��ċ���ƁA�}�ɐ���ƌ��ӂ̂ŁA�܂��s�R���Ǝv���ċ���ƁA�c���̋��镺�ɂ܂ōs���B�c�����x�����g�q�]�݁A���{�R���ɂ���C�R�ȑO�܂ōs���ƁA�d�y�@�̗��˂ƂȂ�B�l�ւČ���A�Ȏq��������z�ł����邪�A�ꂵ�߂�ꂽ�G�Ǝv�ւA�ɂ���������B�e�����Ă���l��l��g�q�]�̒��ɓ����B���̔�������]���A�^���ԂȌ��ɂȂ��āA���̂������B������푈���B�ߌ�\�ꎞ���A����̓����h�ɂɋA��A�̋��̉Ƒ����v�ЂȂ���A�ߍ��͎莆���o�����ɂƎv�ЂA�l�l�Ɩ��H�ɓ���B�i�싞��O�k���㌳��ɂāA�̋����v�Ђ����j

�P�Q���P�V��

���т�H���Ď������ɐ���A�����͈ꃖ�����ɕҐ����ďo������B���������B�ٍ���n�̓y���ӂ݂Ȃ���s�R�s���ꗢ���]�A�����͓싞����̓����B��ɂ͗F�R�̔�s�@������ɂƂԁB�n�㕔���͑��X�Ə���ɓ���B�䂪�����͒��R�傩��̓���B�����啪�L���A��s�싞���B���H�����܊ԗ]������u�A�X�t�@���g�v����ŁA�������u�R���N���[�g�v�̗��h�ȑ��肾�B�����s�R�����A�䂪�����͓싞���R�R���w�Z�O����A��C�R�i�ߊ����]�叫�̏�������B�I�ւĒ��т�H���A�ꐡ�x��ł���h�ɂ������čs�R����B�r���ɂĖ��ǂ��������̂ŁA���Ƒ�Ȍ���U��ɂāA���Ƃɖ��������m�点��B��A�������{�̉��ō����Ɍh��A�ߌ�l���ɒ��R���ʂ��āA�����h�ɂɐ��A�U������B�[�H�̏��������ċ���ƁA�܂��c���̘A�s���ƌ��ӁB���鎮�Ŕ�ꂽ������������Ȃ���s���B���{�R���܂ōs���A��铯�l�̎����N�����Ă��܂ӁB�ߌ�\�ɏh�ɂA��B�l�l�œ��鎮�̎������A�푈�������I�����������ԁB�̋��̐l�B���u���a�I�v�ł��̎����A�����ŋ��邩�ƐS�z���ċ��鎖���v�ӁB���ɐQ��B�i���鎮���I�ցA�k���㌳��̏h�ɂɂċL���j

�P�Q���P�W��

���鎮���I�͂��āA���x�͈ꎞ�ɂЂ܂ƂȂ����B���т�H���Ă��싞�����ɍs���B�ߑO�\���Ζ�����Ԃ���B�v���Ԃ�ɂĖ{���̕��C�ɍs���ĎO�\����������A���߂��Ȃ��܂܂ɑ���A�\�����Ԃ���B�����ł͎��̕ЂÂ��ɑS���s���Ă���B�[���ɂȂ�B�[�т̏��������Ă��邤���ɐ�F���^�����Ȋ�����ċA���Ă���B�����Ă݂�A���ɂĐ��܂����Ƃ��B�������ȉ��ɂė[�H��H���Ȃ���A���낢��Ƙb���o���Ă��A�݂Ȃ��̎v�Ђɒ���ł���B���͂悭�o�Ă���B��w�Ɍ̋����v�͂�����B�i�������A��F�ƌ��Ȃ��疲�H�ɓ���j

�P�Q���P�X��

���A�N������Ɠ����ɐ�F�Ɩ�Ƃ�ɍs���B�������߂��ɑ啪����̂łȂ��Ȃ��Ȃ��B�ꗢ������s���đ啪�������ė���B���т�H���Ă���F�l�l�Ɩ���B�ڂ�������ƒ��ł��������A�т𐆂��ĐH�ׂ�C�ɂ��Ȃꂸ�A�܂�����B�O�����A�k���Ŏt�c�q�����ɍs���A�����̓�l�Ɖ�ЁA�x�ߎ���t����ŗǂ��C���ɂȂ��ďh�ɂɋA���Ă����B�Â��Ȃ��Ă����̂Ő�F���꒬����}�ւɂ��Ă���Ă����B���ہA�e������F�ɐS�z���������Ǝv�����Ƃ��́A�ς܂Ȃ��A�V��ł��肢��----�ƍl�ւ��B���̖�A�l�l�̐�F�Ƌ��ɖ��H�ɓ���B

�w�싞�̕X�J�xp.22-26,114

��؎�

�m�،��n

�@ ���܂͍x�O�Ŕ_�Ƃ��c��ł����؎�������ɂ����Ƃ����̂ŖK�˂Ă݂��B

�@��؎��́A�u���q�ł������v���Ƃ��A�������āA�b�ɓ������B�u�����́A�{���Ɉꐶ�������V���������ł���B�{���ɎE�����Ȃ�A���ł���ȂɁA���������]���ɂȂ��Ă�����ł����B����ɁA�{���ɎE�����Ȃ�A�����炪�E����͂����Ȃ��B�����͓��鎮�̖�ł��B�������鎮����A��ƁA���傤�ǂ����Ƃ���ɋA���Ă����B������쑗����Ƃ���ꂽ�̂ʼn����Ă����ł��B�ߗ��͑Ί݂ɓ������Ƃ����Ă��܂����B�������A�M�����Ȃ���ł��B�ߗ��́A���܂��ꂽ�Ƃ����āA�����͂��߂���Ȃ��ł��傤���v�@�ߗ���߂炦���������߂ĂȂ�A�߂����������߂Ă������B�ߗ���߂��邱�Ƃɂ���āA�ǂ�Ȏ��Ԃ��������邩�́A�߂����u�Ԃ͑z�����ł��Ȃ������킯�ł���B

�u���̎������Ȃ���A�����͑S�łɂȂ����B������A���q�Ƃ������Ȃ��ł��傤���v

�@��؎��́A���̌���������̂͂͂��߂Ă����A�����Ăт���ׂ肽���͂Ȃ��A�Ƃ��������B

�w�u�싞��s�E�v�̂܂ڂ낵�x p199-200

�W��

�m�،��n

�@

�����Z�\�ܘA���S�펀�Җ�������͎����Ă��邪�A�싞���̐펀�ҘZ�l�̖�������B�싞�ł͐펀�҂��o��̐퓬�͂Ȃ������̂����A�Ƃ������Z�l�̖�������B�A���펀�������͏\�l���Ƃ��ď�������Ă���B�{���ɏ\�l���Ȃ̂��\�\�B�W�҂͎��U���Đ�������B

�u�\�Z���̊C�R�q�ɂƁA�\�����̍]�݂ł̕ߗ��Ƃ̐퓬�Ŏ��̂ł��B�������A�����o�����ߗ���ǐՂ��邤�������̏e�e�Ŏ��Ƃ��A�]�݂̑����ŕߗ��ɉ���E���ꂽ�Ƃ��A�ƂĂ��L�^�ɂ͎c���Ȃ����A�⑰�ɂ��`�����Ȃ��B���ꂱ��m�b�����ڂ�A���p�A�����Ƃ����k���A�\�l���̖��{�R�̐퓬�ʼnX�����펀�����ƁA�����������ƂŐ펀�����������̂ł��B���R�Ȃ���⑰�ɂ��A�\�l���펀�̌��o�Ă��܂��v

�@�A���̍s�����L�^�����w�A�����j�x�ɂ͎��l�����̂Ƃ��펀�����Ƃ���B

�@�ʂ̏،��ɂ��ƁA�����ŏ��Z��l������ł���B���тł���B�e�����I������ׂƁA���т� �u�l��������Ƃ��Ȃ�����A�����������玀�̂Ȃ��邩������Ȃ��v�ƁA���ɂ��Ă��� �R�����āA���̂Ɍ������Đ�~�낵���B

�@�Ƃ��낪�A�߂��ɉ�������Ď��ӂ�����Ă����҂����āA�����Ȃ藧���オ��ƁA���т� ��R�����������A�t�Ɏh����Ă��܂����B�v�������Ȃ��s�^�Ȏ��������B ���тɂ��ẮA����Ɍ���k������B

�@�\�l���펀�Ƃ������ƂłŐ펀������o�������ƁA���т̈�i�܂Ƃ߂ĉƂ֑���͂����B

�@�Ƃ��낪�A��i�̒��ɏ��т̓��L���œ��L�������Ă���A�\�Z���܂ŋL��������B�u�\�Z�ɂ��܂œ��L�����Ă����l���Ȃ��\�l���Ɏ��ʂ��Ƃ��ł����̂��v�ƌ��d�ȍR�c���������܂ꂽ�̂��B���ǂ͈⑰�ɐ^����b���A�������Ă�������Ƃ����B

�w�싞�̕X�J�x p.102-103

�H�t���O ������65�A�� ���c�i�ߕ��`��

�m�،��n

�@

����65�A�����c�i�ߕ��`�߂������H�t���O���i�S�R�s�ݏZ�j�́u�l�i�҂ŕ��l���̎R�c�t���i���c���j���A�ߗ��ɑ��āw�����͕ۏႷ�邩��A������̖��ߒʂ蓮���Ăق����x�Ƃ�����������Ă��܂�����v�Ƃ����،����A�R�c���c���̈ӌ������Ă���B�i�㗪�j

�u�u�싞��s�E�v�͂Ȃ������v��3�� �w���E����x���a59�N7��17�� ��1��

|